おしゃべりのときには、眼鏡を外す。眼鏡の重みの分だけ、頭が少し軽くなる。頭が軽くなれば、口もよく回ってくれるので安心だ。データを軽くして、処理のスピードを上げる。解像度を落とすこと。それは美しさを犠牲にする代わりに、私の制御を容易にする。

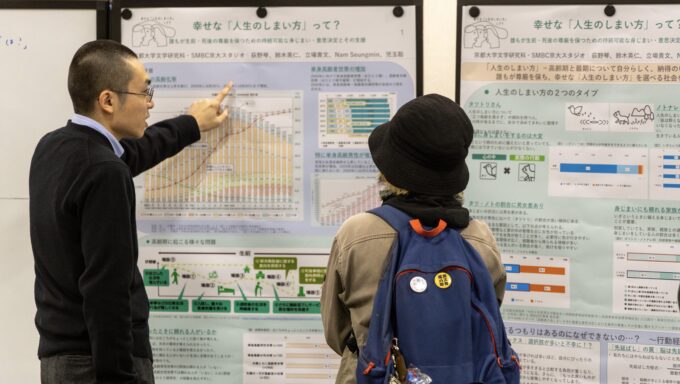

本原稿は、京大生協の機関誌「らいふすてーじ」6月号においてぶんこもを取材した、編集部員丿乀の呼びかけに応じて執筆したものだ。彼女の記事は素晴らしいものに仕上がったと思う。ぶんこもを通して、いかに学生、ひいては教員を含む様々な背景を持つ人たちが関わり合うことができるのか。そのきっかけをいたるところに散りばめたぶんこもという環境をまるで玉手箱のように描き出している。その蓋を開けた先で起こりうるイベン トに想いを馳せるもよし、はたまたその蓋を開けずのんびり平穏に過ごすもよし。お弁当を食べてもいいというのは衝撃だった。最近、お弁当を食べる場所に困っていたところだ。 彼女の記事を受け、本部構内に居場所のない私はもれなくぶんこもに居つくようになった。

さて、彼女のぶんこも記事に関連して、人との繋がり方をふと振り返ってみたら、私も丿乀と同じくあまり褒められたものではないなと苦笑したものである。LINEの返信にいたっては、最近あまりに返信が遅いものだから注意を受けたところだ(いまだに半年ほど返信していない友人もいて、非常に申し訳ない)。ただ、これについては、(純粋にLINEを確認できていないことに加えて)「人との関わりが億劫」というより、「相手の意に沿う返信をあれこれ考える時間的余裕がない」という側面のほうが強い。文章だけのやり取りで、相手のことを慮りつつ、自分の言いたいことを正確に伝えるのは骨が折れる作業だ。よっぽど気の知れた二、三人の友人以外に対しては、送信ボタンを押す前に三度は読み返して文章表現を推敲する。返信相手の解像度が高いのが災いして、文面という限られたデータで相手に見合う高解像度の私の想いを返すのに、あれこれ思案するのだ。

一方で、同じSNSという括りでも、返信は遅いわりに、Xをはじめとする一対不特定多数のSNSの更新が早い人がいるのも事実だろう。私も、LINEの返信は帰ってこないくせに、Instagramのストーリーは更新を忘れない友人に腹が立ったことがある(もちろん私はそんな不義理を働いたことはないが)。「つぶやき」すなわち独り言には相手の存在が前提にないため、発信先に対する解像度は著しく低い。なんなら、匿名性を利用して自分の解像度を下げることもできる。ことばの向かう先の解像度の低さは、己のことばに必要とされる解像度を下げることにも繋がる。よい方向に転べば、そのことばは誰かの共感を呼び、会話を生むこともあるが、悪い方向に転べば、誰かを傷つける凶器になりかねない。

それでは、対面での関わりについてはどうだろう。少なくとも、発信先の様子は高解像度で伝わってくる。表情や姿勢、雰囲気といったノンバーバルなデータが、相手が自分の名前や所属といったラベルを明らかにせずとも、相手の解像度を上げる。それは発信側も同じことだ。SNSにおける言葉選びや言葉遣いといった文章表現に、声音や抑揚といったノンバーバルデータが加わって解像度を上げる。なんなら、ノリという妥協が、それぞれの不具合を覆い隠すこともある。

このようにそれぞれのコミュニケーションと解像度について概観してみれば、いくらLINEの返信が遅い宮川とあっても、対面コミュニケーションは得意なのではないかと思われる人もいるかもしれない。ふふん。ぶぶー、はずれである。むしろ宮川は、時間はかかれど文章で交流する方が楽だと思う方だ。逆に言えば、時間さえかければ円滑なコミュニケーションが可能だからだ。返信のタイミングの主導権は返信側にある。むしろ、その場で相手からの高解像度なデータを処理し、すぐに高解像で送り返さなければならない対面コミュニケーションのほうが難しいと感じる。私には、自分が吐き出すことばの効用を吟味し、自ら制御できないことが怖くてしょうがない。

とはいえ、対面的な繋がりが嫌いではない、なんなら大好きだから困りものである。そもそも、対面での関わりは生きていればなかなか避けて通れるものではない。だから、困った私は眼鏡を外す。視界がぼやけて、私に入ってくるデータの解像度が下がる。考えることが少なくなって、軽くなった脳内では短時間で次の行動が演算される。きっと私と同じく対面交流が苦手な人たちは、下を向いて情報量を制限するだろう。これらがあまりよい印象を与えない行為であるのは百も承知だ。少なくとも、私がずっと下を向いて会話を続ければ、私の仲間たちは大いに傷ついてしまうことだろう。対面コミュニケーションがより一層嫌いになってしまうこともあるかもしれない。

しかし、よく考えてみてほしい。その顔は最後の最後まで下を向いたまま固定されたものだろうか。何らかの特別な重力が働いて、その頭だけを下向きに固定してしまったのだろうか。いや、違う。それは自分の処理速度が、相手の処理速度と合致するタイミング、 要は「場が温まる」までのその場しのぎに過ぎないはずなのだ。その速度が噛み合うのにかかる時間には個人差があるだろう。早めに掴める人もいれば、数日なんなら数年かけてようやく相手を直視できる人もいる。「場が温まる」には、単にノリを掴む以上に、ことばの向かう先の解像度を上げる時間も含まれているのだから。世に「コミュ障」ということばが蔓延って久しいが、それらは正確には「初対面からの立ち上がりに時間がかかるでしょう」というべきなのではないか。

だからといって、会話の際の失礼な行動を許してほしいわけではない。ただ、相手を「コミュ障」として一方的にラベリングしたり、話が不得手な人も、自分を「コミュ障」として卑下し、交流の機会を必要以上に制限したりしないでほしいと願うだけだ。平易なことばでしかないが、お互いに「歩み寄り」の段階なのである。

「君はいつも前向きだから、スタートのときくらいちゃんと下を向きなよ」中学生のころ、短距離走に熱を上げていた私に、先生はそうアドバイスしてくれた。ひそかな自慢だが、これでも県で両手の指に入るくらいには足が速かったのだ(今はもう見る影もない)。 スタートだけは誰にも負けなかった。それは、下を向いて大いに加速していたからである。向かい風の中、一歩一歩、自分が前へ前へと足を踏み出すのを見て、ただ100m先のゴールに思いを馳せる。20mラインを過ぎて顔を上げたとき、かつて陽炎に揺れてぼやけていたゴールの白線が、意外と近かったことに気づく。解像度は、いずれちゃんと上がる。ぶんこもでの緩やかな交流が、その加速の時間を確かに確保してくれていることを、ふと思う。