つくづく私たちは、人と関わることから逃げられないものなのだと思わずにはいられない。私はと言えば、幼い頃から対人関係に消極的なところがあり、それは今でも変わらず、ずるずると大学生活を送っている。「三つ子の魂百まで」とはよく言ったものである。相も変わらず新しい友人を作るのは苦手だし、人が大勢集まるところも苦手だ。友人に貰ったLINEを平気で3か月程放置したりもする(本当に申し訳ないとは思っている)。

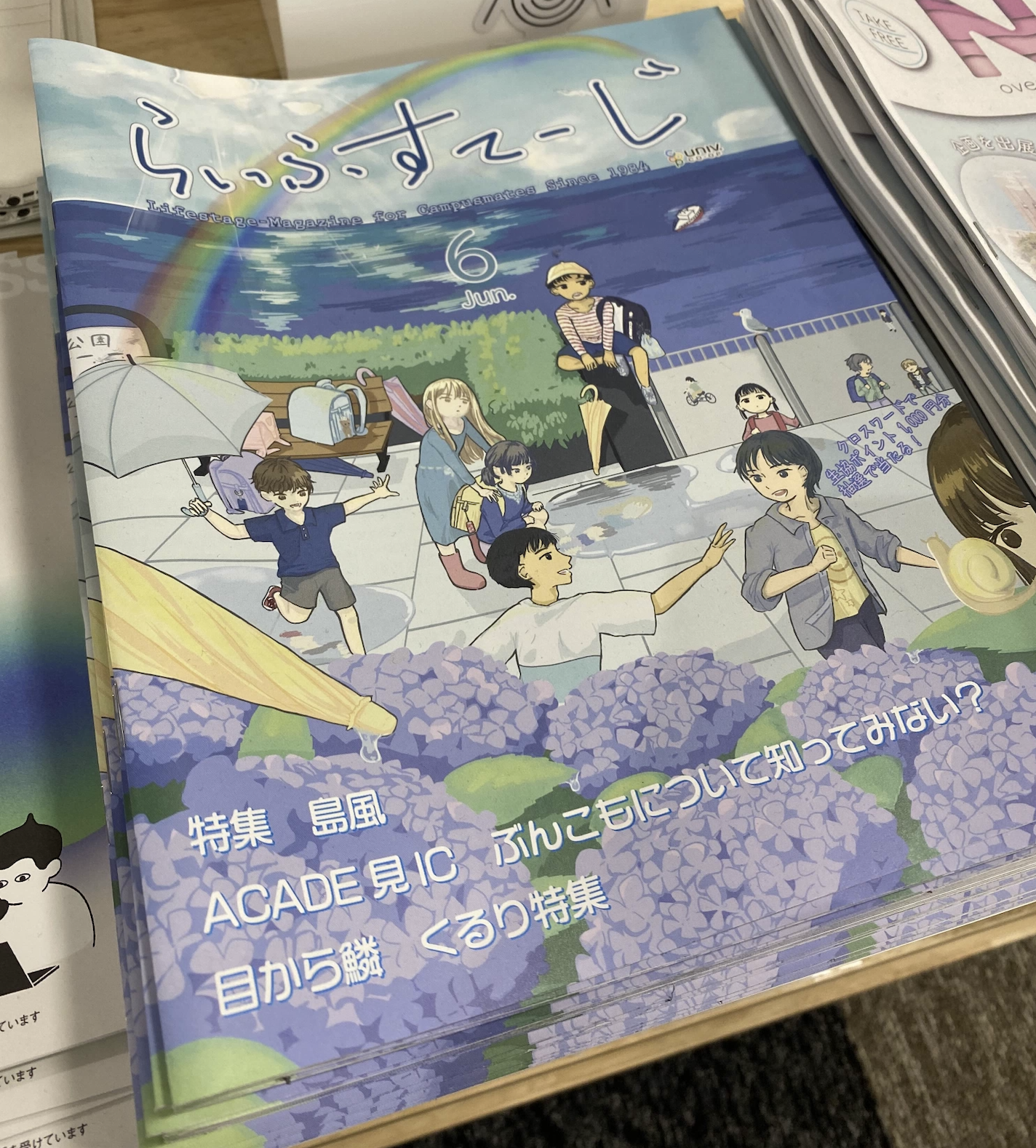

さて本文は、私が京大生協の機関紙「らいふすてーじ」6月号に掲載されている記事「ぶんこもについて知ってみない?」を執筆する過程で、ぶんこもオフィスの方からご提案を頂き、寄稿させていただくことになったエッセイである。記事の執筆は私、編集部員丿乀(へつほつ)が担当しており、実際にぶんこもに伺い取材をさせていただいた。

私が本記事を執筆する上で強調したかったことは主に2点ある。まず1つは、ぶんこもが学生の参画に重きを置いている点。そしてもう1つは、ぶんこもが「学生同士がゆるく出会える場所」を志向しているという点だ。

1つ目について言うと、実はぶんこもに限った話ではない。例えば京大の施設内で毎年行われているTEDxのイベントや、京都大学キッズコミュニティKuSuKuのアカデミックプログラムなど、数こそ少ないものの、京大の施設で学生団体がイベントを行うことはこれまでもそれなりにあったと思う(なお、KuSuKuのアカデミックプログラムについては、「らいふすてーじ」2025年4月号にて特集している。興味のある方はぜひご覧願いたい)。

しかし、その参画の自由度が大きいところはぶんこもに特有の魅力であろう。既存の学生主催イベントは、基本的に大学が所有・管理する施設を学生側が借りて行うものであった。一方で、ぶんこもで行われるイベントというのは、もちろん大学が所有・管理する施設で行われるものではあるが、施設利用の方法はかなり学生の主体性に任せられているように感じる。

例えば自主ゼミや勉強会など、学生が自主的に集まって開催する小さなイベントを、予約なし、しかも飲食をしながら行うことができるという場所は、それほど多くはない。また、ただの一学部生がこうして私的なエッセイを大学施設のHPに寄稿できるということは、これまでの京大では珍しいことであった。こうして見てみると、学生のアイデアを受けてそれを運営がサポートしてくれる場というのは、意外と新鮮なものではないだろうか?

そして、2つ目の「学生同士がゆるく出会える場所」については、数ある京大の施設の中でも、ぶんこもが新しく目指しているものだろう。

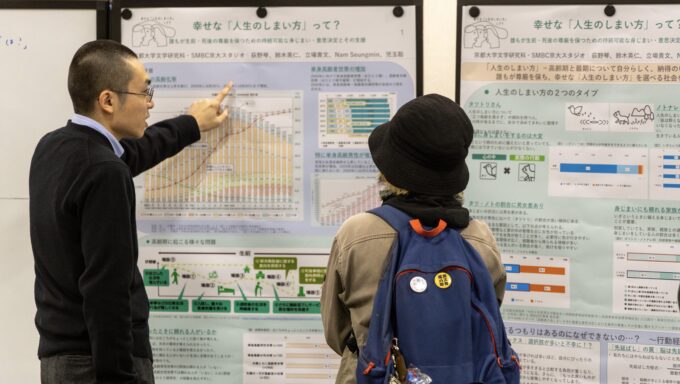

この点においてぶんこもが他と一線を画すのは、施設そのものが他分野学生交流の場として機能するということだ。セミナーや学部内交流といった、イベントがセットされることで生み出される交流とは違い、ぶんこもでは、学生にとっては何気ない日常会話の場が他分野交流のきっかけとなりうる。他の人の話を盗み聞きしていたら、自分の専門分野の勉強になってしまった、ということが起こりうるのだ。もちろん学問に限った話ではないが、こうした自発的交流の場が、先に述べた学生参画イベントと相性が良いということは言うまでもない。

さて、冒頭の話に戻ろう。筆者のパーソナリティの話で始まったかと思いきや、突然記事執筆の裏事情が出てきて困惑した読者もいることだろう。

私が最近読んだ本に、藤原辰史『縁食論──孤食と共食の間』という本がある。藤原辰史先生は京大で教鞭を執っていらっしゃるためご存じの方も多いことだろう。先生は本書の中で、「孤食」でも「共食」でもない、「ゆるやかな並存の場」としての食のあり方を「縁食」と呼び、これを「弱目的性」という観点から説明している。「弱目的性」とは先生の造語で、「目的をあえて強く設定せず、やんわりと複数の目的に目配せしながら大きく広く構えてみる、という程度の意味」なのだそうだが、私はこの「弱目的性」こそ、ぶんこもを表現するにふさわしい言葉だと感じるのだ。

取材中、私はぶんこもオフィスの方々の、学生のアイデア実現をサポートしたいという意思を強く感じた。先にも述べた通り、自分のアイデアをイベントとして実現できる場が学内にあるというのはなんと心強いことだろうか、と思う。

しかし一方で、ぶんこもはアイデア実現だけの場ではない。昼ご飯を食べにくるも良し、休憩時間にふらっと寄って自習をするも良し、自由なあり方が許されている場なのだ。積極的なあり方も、かたや私のような消極的なあり方も関係なく、ただ全てのものを歓迎する。そこで何か新しいことが起きているなら耳を傾けてみるのも良いし、傾けなくても良い。私は今回の取材を通して、そうしたまさに「弱目的性」を体現する場所こそが、ぶんこもであると感じた。

最後になるが、ぶんこもの取材にご協力いただき、またこのような文章を書く貴重な機会を下さった、文学研究科人文知連携拠点長の喜多千草教授、ぶんこもアカデミックフェローの辻田明子さんをはじめとしたぶんこも関係者の方々には、この場をお借りして心からお礼を申し上げたい。そして、6月号の取材記事および本文の校正作業に携わってくださったらいふすてーじ編集部のみんなには、大変お世話になった。取材記事、ひいては本文が少しでも多くの人に届き、ぶんこもがあなたの新たな「居場所」になることを願っている。