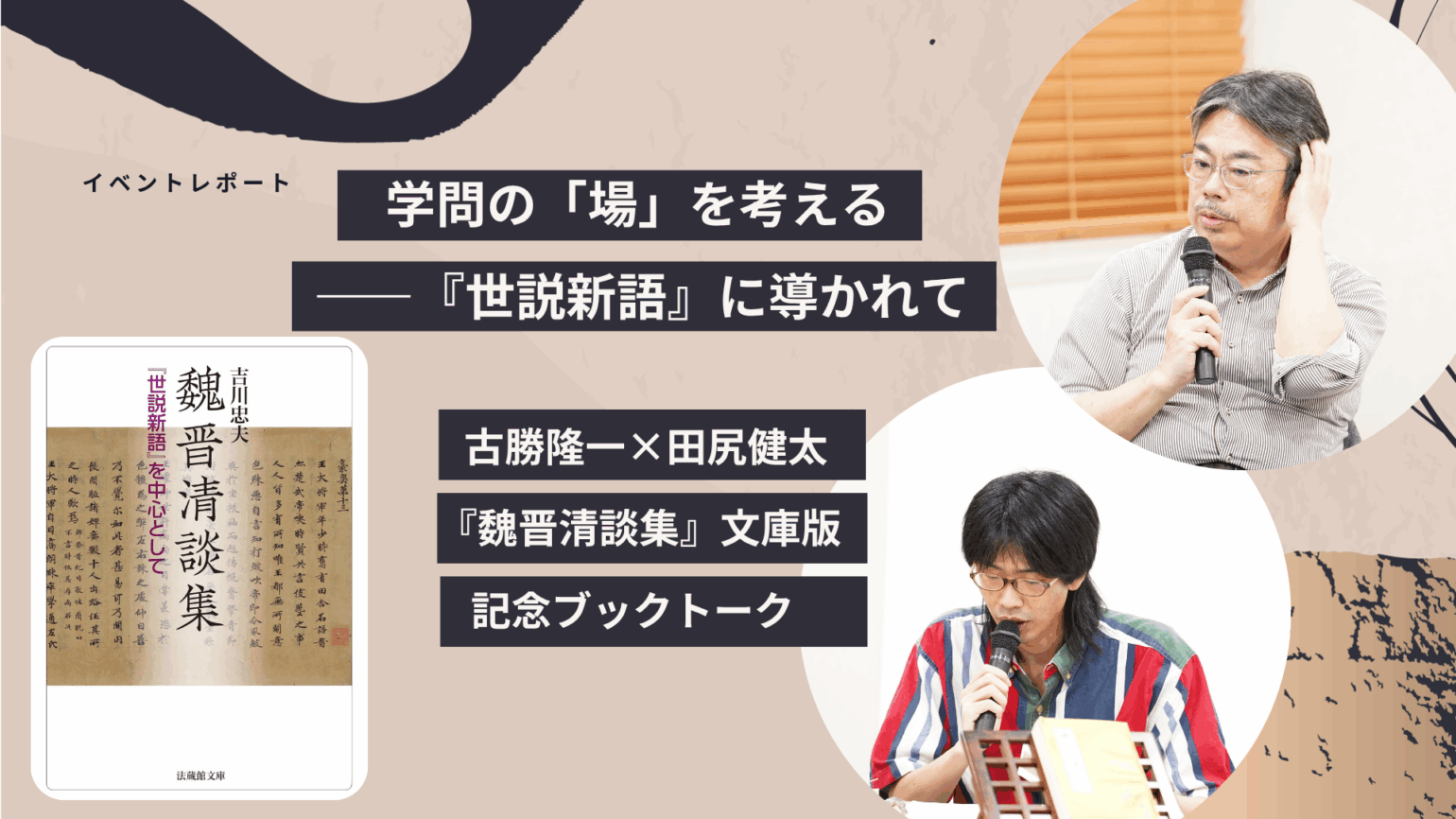

みなさんはじめまして。今年三月に京都大学文学研究科の博士課程を修了した、田尻健太という者です。今回、古勝隆一先生にお誘いいただき、また「ぶんこも」スタッフに研究室の同期がいるというご縁もあって、こちらで対談形式のトークイベントを開催させていただきました。吉川忠夫先生の『魏晋清談集:『世説新語』を中心として』(法蔵館文庫、2025)の文庫化を記念したブックトークです。

当日は、現地で20~30名ほど、オンラインで50名以上のご参加をいただきました。「ぶんこも」スタッフの皆さま、対談を聴いていただいた方々、また書籍販売に来ていただいた法蔵館の方、そして貴重な機会にお誘いいただいた古勝先生に、改めて深く感謝申し上げます。

さて、正直に言うと、最初に『魏晋清談集』を題材にすると聞いたときには、とても「渋い」チョイスだと感じ、専門外の方にもその魅力を伝えられるか心配でした。しかし、この機会に改めて本書を読み返していると、その新しい魅力に気が付くことができました。

『魏晋清談集』は、いわゆる「教科書・概説書」的な記述がなされている本ではなく、『世説新語』を中心とする史料をそのまま現代日本語訳した本です。しかし、ただ単に『世説新語』を翻訳した本というわけでもなく、魏晋という時代の流れや背景、登場人物の特徴、人々の問題意識、暮らしぶりといったことが徐々に明らかになるように、吉川先生によって繊細な工夫がなされた構成になっています。つまり、『魏晋清談集』は、教科書的な記述では退屈だけど、いきなり原典を読むのは難しい、という人にぴったりの本と言えるわけです。

トークイベントに臨むに当たっては、まずはこうした『魏晋清談集』の魅力を伝えること、そしてその魅力を味わうためのヒントを提示することに重きを置きたいと考えました。この二点については、イベントの前半の時間を使って、上手く紹介することができたように思います。中国学を志す方も、そうでない方も、ぜひ『魏晋清談集』を手に取って、自分なりの読み方を見つけて欲しいと思います。

ブックトークの後半では、もう少し広い問題設定から、二人で自由に対談しました。特に議論が盛り上がったのは、古勝先生からいただいた刺激的なテーマである「口語の思想史の可能性」です。以下、当日の議論を整理しながら、私なりの見方でこのことについてまとめておきます。

古い中国語、いわゆる漢文には、「文語」で書かれたものと、「口語」で書かれたものの二つの種類が存在します。文語は書き言葉であり、時代を通して語彙や文法がそれほど変わりません。一方で、口語は、口頭で話されていた言葉に近い形で記録されたもので、時代によって変遷し、読みこなすのは容易ではありません(『魏晋清談集』では、難解な口語を鮮やかに訳す吉川先生の手腕も見どころです)。伝統的には、文語の方が正式で権威的なものとされ、近年に至るまで「中国思想史」「中国哲学史」といったジャンルでなされてきた研究も、文語の資料が中心的な位置を占めてきました。

しかし、口語資料も、さまざまな意味で思想資源としての価値を持っています。特に、唐代の禅の語録、宋代の『朱子語類』など、口語資料で、かつ当時の議論を記録したような文献からは、文語資料には見られない生き生きとした議論の展開が見られる場合があります。

『世説新語』の場合は、口語で交わされた議論の「内容」を記録することは少ないのですが、当時の議論の「場」がどのような意味を持っていたかということについては、多彩な情報を記録してくれています。たとえば、談論には勝ち・負けの要素があり、勝者は名声を得たということ、議論を聞き書きする役目の人がいたこと、談論の名手が政治の世界で待望されることがあったこと(しかし政治の世界では結果を残せなかったこと)、また談論に用いる道具(塵尾)の話や、談論に臨む知識人の緊張の心情など、文語資料ではなかなか出てこない、臨場感あふれる情報が記録されています。

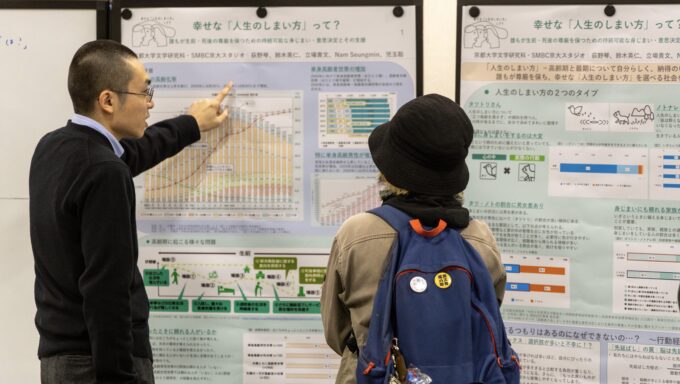

こうした「場」に関する情報は、思想史研究の文脈では軽視されることもありますが、実際にはきわめて重要な意味を持っているはずです。たとえば、現代の大学教授が書いた文章を、千年後の学者が研究する時のことを考えてみてください。その時には、文章の内容自体に対する分析も重要ですが、「学界ではどのように議論が交わされていたか」「ゼミはどのように運営されていたか」「研究成果はどのように発表されていたか」「大学は当時どのようなシステムで運営されていたか」「研究資金はどのように獲得されていたか」といった「場の状況」に対する考察を踏まえることで、著者の意図により迫ることができるようになるであろうことは、想像がつくと思います。

『世説新語』に記録される当時の談論の場の逸話からは、当時の知識人たちの議論の場がどういう意味を持っていたのかについて考える端緒を掴むことができます。ここから、文語で残されている当時の著述が、どのような「場」の中で生み出されてきたのか分析することも可能になり、従来の解釈では達することのできなかった、より著者の意図に寄り添った解釈が可能になるかもしれません。ここには、新たな「口語の思想史」の構築、ないしは「文語中心主義の解体」に向けてのヒントが確かに眠っています。古勝先生との対談や、来場者からの質問を通して、こうした発見を得られたことは大きな収穫でした。

最後に私がふと思い浮かんだことは、こうした「口語の思想史」の構築を試みる研究を、いわゆる「アカデミックな文体」で試みたところで、それは真なる文語中心主義の解体と言えるだろうか、という問いかけです。もちろん、従来の学問の方法論の中で、「文語」から自由になった中国思想史研究を試みることは重要でしょう。しかし、それだけで満足するのではなく、われわれ自身もアカデミックな文体から自由になることはできないのでしょうか。また、アカデミックな文体による書き物だけを「研究成果」とみなすような価値観とシステムから、自由になる方法は無いのでしょうか。

その答えはすぐには出せませんが、この対談が、こうしたさまざまな課題を考える糸口になったことは確かです。今後の活動を通して、こうした問いかけに向き合っていきたいと思います。