京都大学文学研究科のぶんこもにて、『調査する人生』(岩波書店)刊行記念イベントとして、著者である社会学者の岸政彦さんと、哲学者の朱喜哲さんのトークイベントが行われました。私は京都大学の近く、百万遍の交差点を北に上がったところにある大垣書店高野店に勤務しており、『調査する人生』ほか、お二人の関連書籍の出張販売に伺いました。お二人のトークはボケとツッコミのバランスが絶妙で、イベント後には書籍が飛ぶように売れ、サイン会には長蛇の列ができました。

トークイベントは、岸さんによる一枚の写真の紹介から始まりました。沖縄の鉛色の空と、穏やかな海の写真です。

「ここにね、撒いたんですよ、打越を」

打越正行さんは沖縄の暴走族と生活を共にしながら書かれたエスノグラフィー『ヤンキーと地元』(筑摩書房)を刊行され、『調査する人生』でも最初に登場する、現代を代表する社会学者です。2024年に突然の病気で45歳で亡くなりました。散骨の際には研究仲間だけでなく大学の教え子や調査対象だった暴走族のメンバーなど、打越さんを慕う多くの方が集まったそうです。

今回のトークイベントは「当事者性」を巡って議論が進みました。岸さんは文庫化された『ヤンキーと地元』の解説を書かれています。そのタイトルは「打越正行という希望」です。ナイチャー(本土の人びと)が沖縄の人びとのことを理解することができるのか。つまり非当事者が当事者のことを理解することができるのか。打越さんは人生をかけてそのことを証明した、それが「希望」なのだ、という文章です。そしてそのことは希望であると同時に、同じことができるかというとできない、という壁でもある、という話にもなりました。打越さんの方法は、本書のなかで語られた「相手の10年を聞くために、自分の10年を使っている」ような、未曾有の試みだからです。

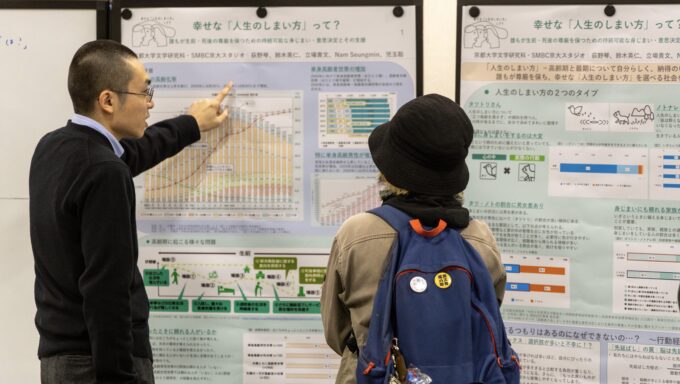

合いの手が絶妙な朱喜哲さん

トークイベントの相手を朱さんが務めることになったのは、岸さんは現在の社会学者の中で最も哲学を――とくに分析哲学やプラグマティズムを――社会学の理論に取り入れている研究者の一人だからです。岸さんの最初の論文はウィトゲンシュタインについてのものでした。80年代のポストモダニズムや社会学で大きなテーマになっていたのは、他者の他者性、他者の翻訳不可能性の問題で、自分自身、ナイチャーが沖縄に通って調査する、ということについて悩まれていたそうです。そこで登場するのがデイヴィドソンです。デイヴィドソンは、「『雪が白い』ということの意味は、雪が白いということである」ことを論じました。一見当然のことを言っているだけのように見えますが、それが岸さんにとって大きな救いになったというお話がありました。この『雪が白い』という文の鉤括弧、引用符が外れ、それが真として地の文章になることの社会学的な意味については、岸さんの最も有名な論文である「鉤括弧を外すこと」で詳しく論じられます。

当事者性について、朱さんは哲学の立場から論じます。本書に登場する教育学者の上間陽子さんが、先生から「沖縄出身なら、沖縄の女の子のことをやったほうがいいんじゃないか?」と言われて怒る話を例に挙げ、自分の当事者性を問題にすることの難しさについて話されました。哲学では主張の根拠としての自分の体験は迂回される。研究のモチベーションに当事者性があったとしても、自分の体験を根拠にしてしまうと、そこに特権的な正当化が生じてしまうので、それは迂回されるのだということでした。

また朱さんは、哲学から当事者性について論じるうえで近年もっとも重要な書籍として、小松原織香『当事者は嘘をつく』(筑摩書房)を挙げました。自分自身の性被害者としての当事者性について論じつつ、修復的司法の立場からの〈赦し〉(ジュディス・ハーマン/ジャック・デリダ)により当事者の立場から降りることの可能性についての議論です。

なぜ社会学では当事者性が重要視されるのか。岸さんは、人類学者や社会学者が「むちゃくちゃやってきた」歴史について言及しました。

調査対象を「野蛮人」のように扱ってきた植民地的な人類学や社会学の長い負の歴史のなかで、テクストの効果について私たちは無知だった、という話です。例えば60年代に「売春婦」を調査した研究の、「このふしだらでかわいそうな女たちは、なぜこのような悪の道に染まったのだろう」といった記述が紹介されます。「良心的」な学者たちによる、暴力的な解釈やカテゴリー化によって調査対象を「他者化」する視線は、後の世代に問題視された、ということです。

さらに問題なのは、そのような先行世代の研究を受けて、岸さんのひとつ上の世代は過剰にポリティカルになってしまった、ということでした。暴力的な解釈やカテゴリー化について、それは差別の再生産であり、暴力であると批判したわけです。

岸さんの世代は、そのようなひとつ上の世代の批判を見て、当事者性についてとても悩んでいましたが、それは下の世代ではとっくに乗り越えられており、それがこの『調査する人生』なのだという話をされました。調査対象の前で立ちすくみ、こんなことを書いていいのか、こんな話を聞いていいのか、それを自分の手柄にしてしまっていいのか、と悩みつつも、「だから、やめとく」ではなく「でも、やろうよ」というのが下の世代の研究者たちなのだそうです。これは東京を中心とした、理論的な社会学の歴史に対する、大阪を中心とした、オルタナティブな社会学の歴史の提示でもありました。あわせて朱さんから、オリエンタリズムの可能性があるという但し書きのもとで、いま批評の場所は関西にあるのか、という指摘もありました。

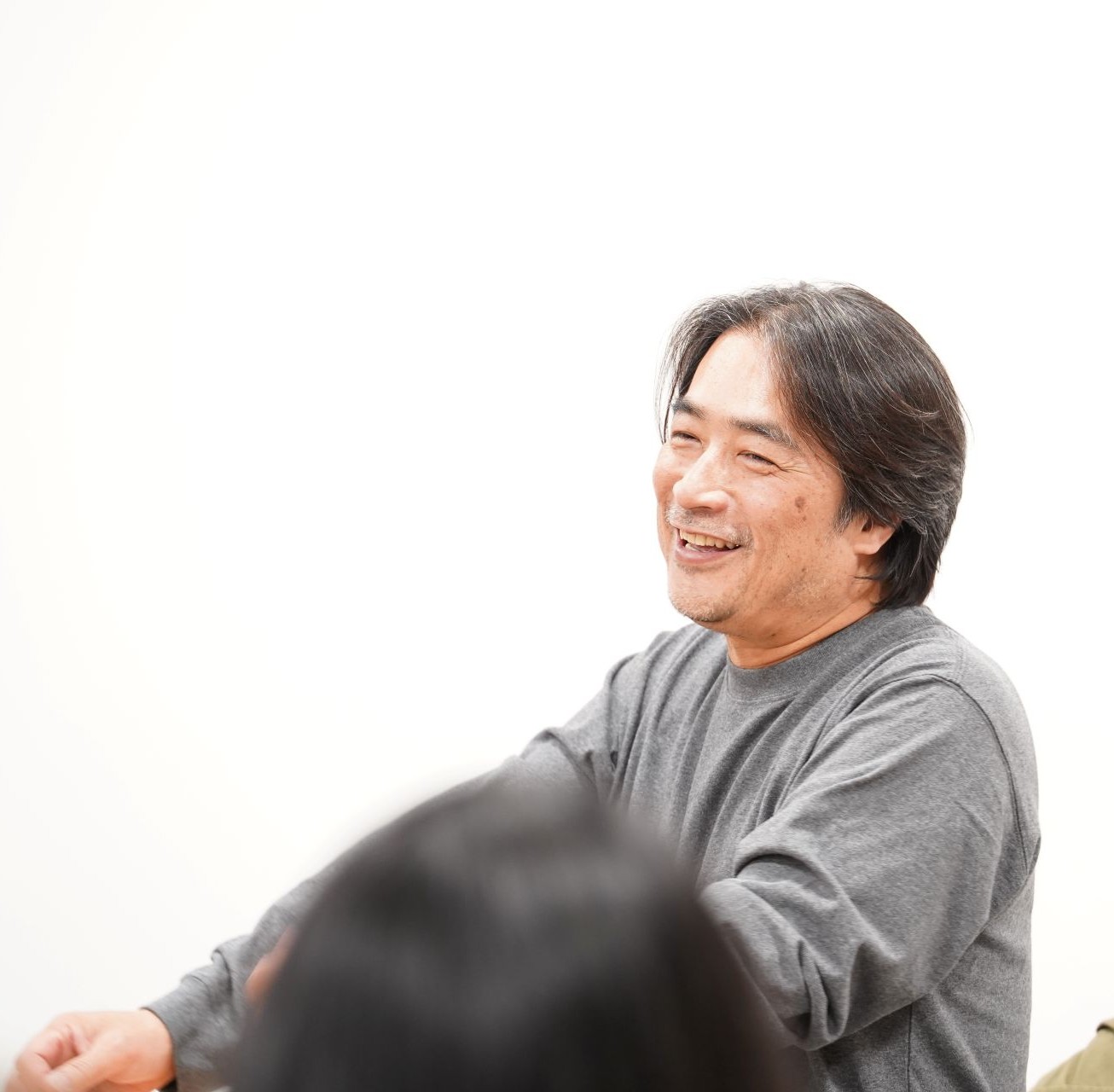

時に笑顔で語る岸政彦さん

朱さんから、この『調査する人生』によって、岸政彦という書き手がどこに立っているのか、とてもわかりやすくなったという話にもなりました。それは独りになる、というテーマです。当事者と非当事者のあいだには越えられない壁があります。そして岸さんは、当事者と非当事者のあいだで、独りになる。その立場がモノグラフから小説までずっと地続きであるという指摘がありました。このことは、小松原さんが『当事者は嘘をつく』の中で論じられていた「証言」の問題、「ここでデリダが言っているのは、証人が、たった独りで証言の責任を負わねばならないとき、初めて本質的な意味での「証言」になる」という問題と、深く結びついているように思います。

岸さんからは、調査には独りで行くんですよ、という話がありました。

イベントでは、沖縄の海とあわせて、写真がもう一枚紹介されました。夕暮れの空を背景に立つ一本の鉄塔の写真です。その場所は、打越さんと暴走族のメンバーが初めて出会った場所で、散骨に際して、どうしてもここにも打越を撒いてやりたいから、ということになったそうです。その鉄塔を見上げながら、岸さんはこんなことを思ったと話されました。

「あいつもこれ見よったんやろうなあ。独りで。」