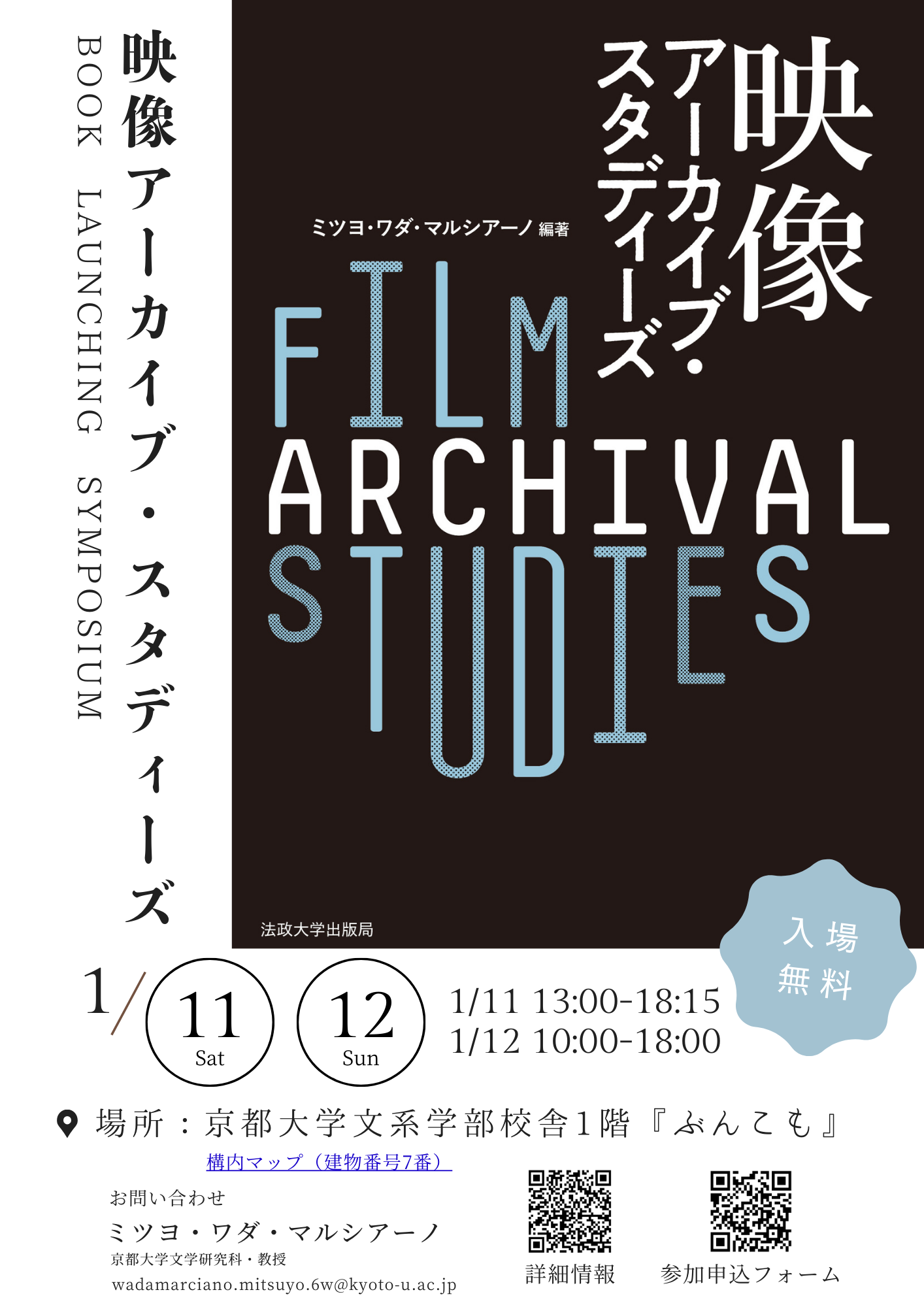

Book Launching Symposium

2025年1月11〜12日(土・日)の2日にかけ、出版記念シンポジウムを〈ぶんこも〉で行いました。同年1月22日に出版された『映像アーカイブ・スタディーズ』(法政大学出版局)という、わたくしが編者を務める論文集の出版を記念したものです。

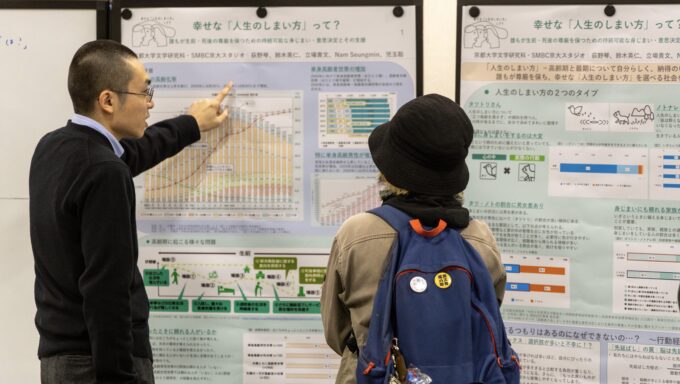

国内外23名の執筆者に集まって頂き、各章の紹介をして頂きました。その目的としては、執筆者の皆様が論文集の全体を掌握し、最後に全員で「お疲れ様〜!」と打ち上げをすることもありましたが、同時に、日本映像学会、表象文化論学会、映像アーキビスト協会の皆様にもお声がけをし、映像アーカイブに興味のある方々に、この新刊に着目して頂くことも、本企画の大きな目的でした。

当日は対面とオンライン参加とのハイブリッドでの開催であり、オンラインでの参加希望者は11名、対面での参加希望者は執筆者を合わせて56名でした。

シンポジウムが終わって暫くしてから、日本映像学会に本書の紹介文を送りました。本論文集の肝要が述べられているため、それをここで引用することにいたします。

映像アーカイブの未来を見据えながら、現状を改善したいと願う23名の研究者によって本書は執筆された。映像アーカイブは自明に存在する〈場所〉であり、そこへ行きさえすれば見たい映像があり、その映像を分析すればおのずと論文が書けると多くの研究者は考えていないだろうか? 映像アーカイブは単に〈使うもの〉であり、見たいフィルムさえきちんと保管されていればそれで良しと思い込んでいないだろうか? 23名の研究者たちはそう思わない、なぜなら、私たちが遺したいのはフィルムだけではないからだ。

本書の英文タイトルはFilm Archival Studiesであり、これには大きな理由がある。〈Film Archival〉という概念には、映像アーカイブ研究を、引いては映像研究そのものを、さらなる高みに引き上げ、裾野を拡げる意図がある。15章を担当したアブバカール・サノゴの言葉を借りるならば、アーカイバルとは、アーカイブに関する様々な概念に光をあてる意志が含まれており、単にアーカイブの保存方法や施設についての専門分野だけでなく、多くの分野で発展した理論を含有する、映像研究にとっての新たなアプローチである。

映像という貴重な未来遺産に対する文化構想を、東京一極集中型のトップダウン型政治によって決定するのではなく、数多くのユーザーたちを優先する、いわばボトムアップの映像アーカイブとはどうあるべきかについて、本書は読者と共に考える。

科研費をベースにしながら、5年間研究会を続け、実際に映像アーカイブの視察に行ったりといったリサーチを重ねることで創り上げた本書であり、貴重な文化遺産である映像の数々を〈アーカイブする〉ことの重要さといった点において、人々の意識を変えていける書籍になればと切望します。興味のある方は法政大学出版局の以下のHPをご覧下さい。目次等、より詳しい情報を得ることができます。

〈ぶんこも〉に寄せて

ぶんこもを利用するのは、これが初めてではなかったけれど、1FとB1の両スペース全域に渡って同時に利用するのは初めてでした。タイトルにも書きましたが、ぶんこもという小さくて可愛い、そして明るくて居心地の良い共用スペースに対して、そして、このスペースをデザインし運営してくださっている皆様に心から感謝の辞を伝えたいと思います。

2日間のシンポジウムを実施するには、単に発表の場を確保すればよいだけではなく、モーニング・サンドイッチ、お昼のお弁当、休憩時間のコーヒーの設置、夕方には会場を使っての懇談会など、主催者はいろいろとプランニングをする必要があります。そういった観点からも、微妙に大小の空間が区切られている1階や、お昼のお弁当には最適な地下多目的室を有するぶんこもは、大変使い勝手が良かったです。1月の極寒時でなければ、地下のガラス戸を開け放ち、テラスが使えれば申し分が無かったのですが、その点が残念でなりません。

同時に、利用することで気付いた点もいくつかあったので、次回の利用者の方々のためにも書き留めておきます。一つは、温度調節の問題です。エアコンをマックスの暖房にしても、なかなか部屋が暖まりませんでした。喜多先生の発案で、階段部分への通路に設置されている、おそらく火災時における非常用の壁を締め切り、階段部分からの冷気を遮断することで、やっと1階のスペースが暖かくなりました。

もう一つは遮光の問題です。今回は地下の多目的室では映像を上映することはなかったのですが、せっかく高性能のプロジェクターが使えるようになったのですから、遮光カーテンを両階に備え付けることを提案します。近い将来行われるかもしれない高画質映像上映に備えてはどうでしょう。また、分厚い遮光カーテンは外気を遮断するため、極寒の寒さや真夏の猛暑対策にもなります。

最後に、週末に行われたイベントということもあり、正面のドアの開閉が大きな問題になりました。部局外の方々が立ち替わり出入りするため、暗証番号を使ってドアを開け閉めすることはできません。結果として、ドアストッパーを使ってイベントの開催中ずっとドアを半開き状態にせざるをえなかったのですが、1月の北風が吹き込み、入り口近くで参加者を出迎える仕事をしていた関係者には申し訳ない事をしました。以上、思いつくままのご提案です。

文=ミツヨ・ワダ・マルシアーノ