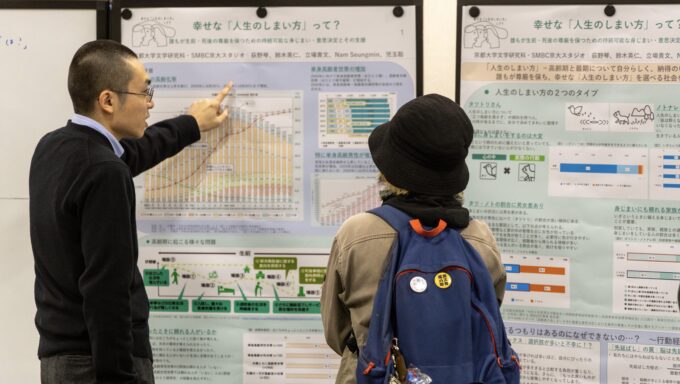

連続ワークショップ「ソーシャルビジネスを知ろう」の第6回として、京都信用金庫ソーシャル・グッド推進部兼ソーシャル企業認証機構所属の脇敬允課長をお招きしました。

近年、社会貢献分野での活躍が注目を集めている京都信用金庫(京信)の取り組みや、京信が参加したソーシャル企業認証制度について、詳しく紹介してくださいました。リーマン・ショック以降、ウォール街を代表とする金融業界こそが不安定な経済状況をもたらした諸問題の根源とされる傾向にありますが、今回取り上げられたさまざまな取り組みは、金融機関が地域再生や持続可能な未来社会の模索に貢献する可能性を示してくれました。

自身の職歴を簡単に紹介した後、脇さんはまず、京都信用金庫が現在実施している改革として、「ノルマの完全撤廃」、「地域のおせっかい」、「窓口時短営業と地域課題解決への移行」という3点を挙げました。続いて、京都信用金庫への取材をもとに制作されたドキュメンタリー番組「京都おせっかいバンカー物語」(NHK総合『目撃!にっぽん』で放送)を上映した後、地域社会での人口減少や産業縮小の現状に対応するための具体的な取り組みを説明しました。

脇さんによれば、これまでの「成長型社会」では、信用金庫はもっぱら資金の融通のみを業務としてきました。しかしこれからの「課題解決社会」では、地域の課題や経営の課題、さらには人々の生活の課題をすべて考えに入れる必要があり、それにあわせて信用金庫の事業内容も見直す必要があるといいます。そうした見直しのひとつは、過去には損得勘定によって排除されがちだった中小零細企業やスタートアップ企業を、今後包摂していくという方向性です。また、単なる財務支援だけでなく、例えば企業の売り上げが停滞したときにその原因を何か月もかけて分析し、それに対する対策を講じるといったように、それぞれの企業の成長のために親身になって対応するようにもしているといいます。

脇さんはまた、京信の新しい業務理念を象徴する建物である「QUESTION」と「共創HUB京都」を紹介しました。QUESTIONとは、河原町御池交差点にある、京都信用金庫が運営する共創施設のことです。人々が集まり、対話を通じて課題解決を図る場というコンセプトに基づいて設立されたこの建物には、カフェやワークスペース、階段状のイベントスペースなど、さまざまな人とつながるきっかけを作り出す空間が設置されています。

2年後に開業予定の「共創HUB京都」も、銀行のスタートアップ支店や学生寮、賃貸マンション、共用ラウンジ、アートスペースなどが混在する施設になる予定です。産学連携の推進や地域社会の問題解決に取り組むための空間を目指すこの建物は、京都信用金庫が目指す社会との調和と貢献の経営コンセプトを示しています。

京都信用金庫の豊富な取り組みを紹介した後、脇さんは自身が携わるもうひとつの事業である「ソーシャル企業認証制度(S認証)」について解説しました。S認証とは、京都信用金庫をはじめとする6つの金融機関と1つの大学機関のもとで形成された「ソーシャル企業認証機構」が主導する、社会課題の解決やESG経営※を目指す企業に対する評価・認証制度です。

※「ESGとは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス(企業統治))を考慮した投資活動や経営・事業活動を指す。」 令和2年度障害者差別の解消の推進に関する国内外の取組状況調査報告書 – 内閣府

地域や社会の役に立つ事業を可視化することを目的とする制度であるため、S認証の取り組みは対象企業の社会貢献を審査・評価するというよりも、むしろ企業の側に寄り添い、ともに事業に潜む社会貢献の可能性を見つけ出す作業に集中しています。S認証企業の数は、2021年のスタート時の23社から、2023年には822社、さらに2024年には1,316社に増加しました。

最後に、社会問題の解決を支える金融機関のあり方を考えるために、脇さんはヨーロッパでの経験を紹介しました。ソーシャルビジネスあるいはローカルゼブラ企業※と似たような仕方で、社会問題の解決と経済成長の両立を目指すような金融機関は、果たしてあり得るのでしょうか。

※「地域の課題解決に取り組みつつ、持続的な繁栄を目指す企業のことです。相反することが多い「企業の利益」と「社会貢献」の両立を目指すことを、正反対の色である白と黒を模様にするゼブラ(シマウマ)に例えてこの名がつきました。」 編集委員のキーワード解説「ローカル・ゼブラ企業」目覚めよJAPAN(読売新聞オンライン)

この問いを考える際に、ヨーロッパにおけるソーシャルバンクの取り組みは参考になります。例えば、ドイツのフリーコミュニティ銀行は、透明性の重視と参加型の関与を設立理念に掲げています。すべての借り手を公表し、さらに利息を選択可能にすることで、預金者は自分が望ましい対象にのみ融資することができるといいます。また、投資者に対しては類似した問題意識を持つ人々と交流する機会を提供し、互いに関連する事業のコミュニティ形成を促しています。このような成功例の存在は、金融機関が未来社会を創出する人々の仲介役を果たす可能性を示しています。

これらの外国の事例から学びつつ、京都信用金庫も従来とは異なる形態の業務を提供し始めています。その一環として、「ここから、はじまる」シリーズという、スタートアップへの心強い融資支援業務が挙げられます。事業計画書の策定から起業サポート、創業期の返済負担の軽減、さらに融資実行後も引き続き事業の支援を継続するなどの方法によって、他の金融機関では避けられがちな起業サポート業務を充実させています。

質疑応答の時間には、営業所での営業形態改革に対する職員たちの反応や、「おせっかい」というコトバの意味合い、またソーシャルバンクのあり得るリスクに関する質問が挙げられました。