挫折の先に見えてきたもの

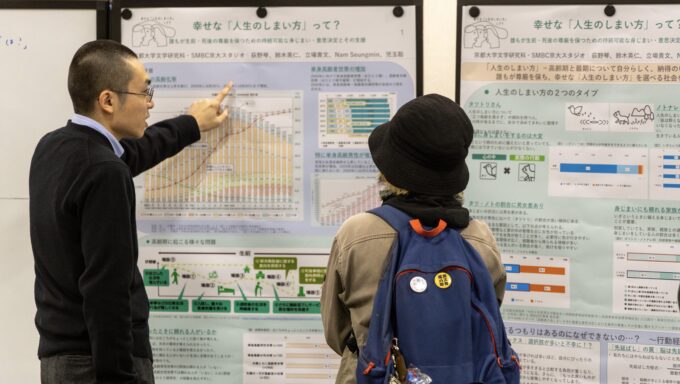

第5回ワークショップは、2025年1月17日の夕方に開催し、参加者は13名だった。

登壇者の株式会社taliki代表取締役CEOの中村多伽さんは本学の卒業生でもある。Forbes JAPAN 2023「世界を変える30歳未満」にも選出され、若手起業家として注目されている。

成功体験に裏打ちされた、自信と希望にあふれる華やかなお話になるのではと想像していた。そういった部分ももちろん無い訳がないとは思うのだが、中村さんが母校の学生たちにと選んでくださったのは、華やかさとは少し遠いお話だった。

中村さんの活動の原点には、京大時代に仲間とともにカンボジアに小学校を建設した経験がある。その過程で中村さんたちが現地で直面したのは、学校の建設だけでは解決できないカンボジア社会のさまざまな課題だった。とはいえ、学生団体にできることは限られていた。助けを必要とする人たちのために、もっと大きく社会の構造を変えていかなくてはならない。そのためには、政府や国連のような大きな組織に属するのが近道なのではないか。それがニューヨークに留学した動機だったという。

志は高かったが、留学生活では、政府や国連のような大きな組織によって変えていけることはむしろ少ないこと、今すぐ支援を必要とする人にサポートが届くまで気の遠くなるような時間がかかることを思い知ることになる。しかし、中村さんは諦めなかった。自分一人では、小さなことしか変えていくことができず、わずかな人しか助けられないなら、「変えていける人」や「助けようとする人」が増えたら良い。それが、挫折や落胆を乗り越えて、中村さんに見えてきたアプローチだった。

第3回ワークショップでも、安里先生や松本先生が強調されていたことだったが、社会課題解決のための事業を立ち上げるときの大きな課題の一つが、「(困っている)当事者以外の誰からお金をもらうのか」である。事業を継続させ、当事者へのサポートを長期的に続けていくためには、補助金だけではなく、その事業で利益を出していくことも重要だ。

資金面で個人や団体の善意に頼るのではなく、社会課題の解決につなげつつ、消費者の利己的な欲求も満たしたうえで利益をあげるビジネスを立ち上げる手立てはないのだろうか。自分でそうしたビジネスを立ち上げるのではなく、そうしたビジネスをサポートする実績を積むことで、ノウハウを確立することもでき、「助ける人」が継続的に事業を展開でき、「助けを必要とする人」にサービスを届けることができるのではないか。そうして生まれたのがtalikiである。

そんなtalikiの事業の詳細については、第4回のイベントレポートも参照してほしい。

とことん向き合えること

今回のイベントレポートの最後に私が記録しておきたいことは、ソーシャルビジネスからは少し離れてしまうのだが、中村さんのお話を聞きながら心に浮かんだ自分への2つの問いだ。

一つは、私にとってとことん向き合えることってなんだろうということだ。中村さんにとっては、「目の前で困っている人を助けたい」という想いからくる問題意識だったのではないかと思う。壁を感じても、落胆しても、諦めずに何とかしようと思える。他の人には「挫折」と見えるかもしれないことだって、自分にはそれほどでもない。私にとっては、それが自分の研究テーマなのかもしれないと思った。

もう一つは、これは課題だなと気がついているのに「難しいから仕方がない」と目を逸らしてきたことに、どんなことがあったかということだ。例えば西アジア地域の紛争や、女性研究者のキャリアプランや、環境問題はどうだろう。思考停止しないことで見えてくるものがあるかもしれない。解決しようと向き合っている人を何らかのかたちで支えられる人になれるかもしれないし、一緒に考える仲間を見つけることもできるかもしれない。自分で起業するとまではいかなくとも、目に留まった課題から目を逸らさないでいようと、前向きな気持ちが沸き上がってきたワークショップだった。