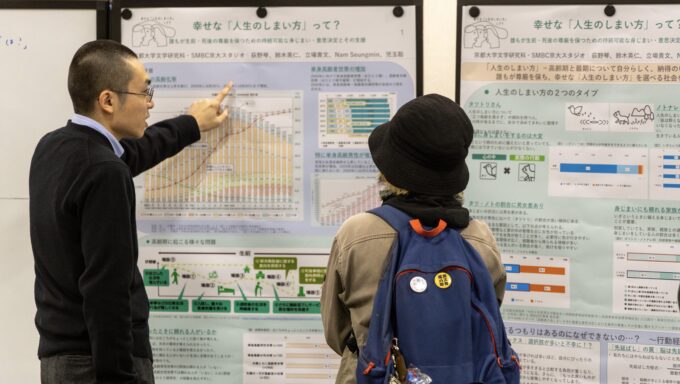

社会起業家になる第一歩を踏み出す時に

ソーシャルビジネスワークショップも回数を重ね、運営の我々にもソーシャルビジネスについての知見が蓄積されてきた。では、実際にソーシャルビジネスを始めるにはどうすれば良いだろうか?

第4回ワークショップは株式会社taliki取締役の原田岳さんをお招きしての開催である。社会起業家に対してどのような支援プログラムを提供しておられるのか、ということを説明くださった。

「taliki」という社名は「他力本願」が由来。いかにtalikiさんが社会起業家と伴走してこられたのか、ということを様々な事例をもとにお話しくださった。

報告者が最も興味深いと感じたのは、ソーシャルビジネスの起業と一般的なスタートアップとの相違点に基づく点についてである。ソーシャルビジネスをはじめるにあたっては、社会課題がどのような要因で発生しているのか、ということを鮮明に特定しなければならないという。その上で課題は解決できるのか、解決策として考えられるものは何か、どのようなサービスをするのか、と展開していくのだそうだ。

文学研究科の院生・卒業生は社会起業家になれるか?

ここで報告者も質問してみた。質問内容はざっくり以下のようなものである。

――研究者の端くれとして日々知的生産活動を行っている(?)私から見ても、社会課題の要因の特定を高い解像度で行うのは難しいように見える。この作業がはじめからできる人はどのぐらいいるのか? この作業がうまくできない人にはどのようなサポートを行っているのか?

原田さんの回答は以下のようなものである。

――始めからうまくいく人はほとんどいない。そういう方にはとにかく社会課題の要因と思われるものを出し切ってもらう。出し切って、出し切って、社会課題の要因が複雑であるという「肌感」をつかんでもらう。ただ、それは仮説でしかないので、現場に行ってもらって課題をさらに見つけてもらう。

なるほど、なかなか泥臭いプロセスである。さらにご講演が続いた後、最後に改めて原田さんに感想を述べてみた。

――今回のイベントは、文学研究科の院生や卒業生のキャリア支援として行われている。その観点から感想を述べると、社会課題への解像度が高い友人がいるかどうかは分からないが、社会課題の要因を洗い出して、現場で確認するというサイクルを回すのはかなり早く回せていけるのではないか?

原田さんは概ね同意くださった。みなさんはどう思うだろうか。泥臭いプロセスも文学研究科の院生・卒業生に向いてそうだ。

大学教員の第二の人生として?

――定年を控えて何かしら社会貢献をしたい、という人へのムーブメントは起こせないのか?

喜多先生から原田さんへ質問だ。

確かに、院生の研究スキルがソーシャルビジネスに生かせるのであれば、先生方もソーシャルビジネスに向いていると言える。院生や若い卒業生向けのイベントではあったが、先生方も第二の人生としてソーシャルビジネスをやってみるのはアリかもしれない……?