楽しみにしていた第3回

この連続ワークショップの企画が決まったとき、私が一番うかがってみたいと思ったのは、ソーシャルビジネスに関連する分野の研究をされている先生がたのお話だった。私の専門は古代メソポタミア史で、史料を通してメソポタミア人と対話をしているような気持ちになることもある。しかし、すべては遠い過去のできごとであり、史料から読み取れるのはそのほんの一部なのだ。

一方、現代の社会課題の場合はどうだろう。目の前に、困っている当事者の声がある。だからこそ、研究者として関わるのは、とても複雑で難しいことのように思えた。

研究発表ではない、ワークショップという機会に、気軽にうかがえるお話もあるのではないかと、とても楽しみにしていた。

ワークショップの概要

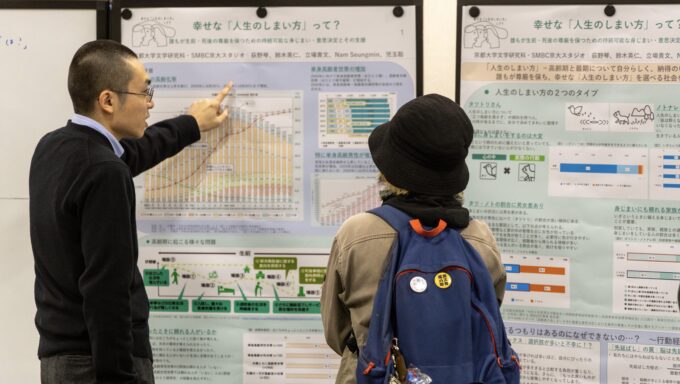

第3回ワークショップは、2024年12月20日の、京大では5限目の時間に開催し、参加者はオンラインも含めて9名だった。前半では文学研究科の安里和晃先生に、後半では関西大学総合情報学部教授の松本渉先生にお話をうかがった。

安里先生のお話は、食糧支援をきっかけに当事者の困りごとや課題を具体的に把握していく実践的なものだった。個別の課題への対応を通して見えてきたものを踏まえて、具体的な政策提言につなげることもあったという。人文系の研究が社会貢献に直接つながっていくお話に、参加者の集中力もぐっと高まった。

さらに興味深かったのは、先生の研究の現場が京大生にとってのコミュニティ活動の「場」にもなっていることだった。大きな災害を経験しない限り、一般的な京大生が食糧支援を必要としたことはあまりないかもしれない。先生から提供される「場」でのコミュニティ活動を経験し、当事者の声を聞こうとする学生を社会に送り出すという点で、教育活動を通しての社会貢献という側面も大きいのではないかと思われた。参加希望者は、社会学専修の学生に限らず歓迎するとのことだったので、それも記しておく。

後半の松本先生のお話は、安里先生にコメントを返す形式で始まった。松本先生のお話は、アメリカや韓国など、諸外国と日本のボランティア活動に対する意識の比較調査や、特定非営利活動促進法成立以前の状況を踏まえての現在の潮流など、より広く長期的な視野に立つものだった。私たちは、この連続ワークショップで「社会課題」という表現を使ってきたが、「社会問題」という表現も使用されてきたのであって、関連する術語の一つひとつでさえも、さまざまな社会状況や思惑が絡んで変遷する、「今、このとき」を鮮明に感じさせられるお話だった。

安里先生も松本先生も強調しておられたことで忘れずにおきたいのは、ボランティアとはその自発性が重要なのであって、対価のあるなしではないという点だ。これは、安里先生が実践しておられるような、困窮する当事者に費用負担を強いない仕組みづくりにもつながるし、ボランティア活動の参加者の善意と懐を限界まで消費するような事態を防ぎ、長期的な活動を可能にしていくことにもつながる。また、ソーシャルビジネス事業で、どのように利益を追求するかという大きな課題にも重なるところがあるのではないかと思われた。

ソーシャルビジネスを身近に

ソーシャルビジネスもボランティア活動も、さまざまあることは分かる。でも、社会的弱者を対象とするとき、もし自分が研究者だったら、当事者とどうかかわるのが正解なのか分からないと思った。安里先生はどう考えておられるのだろう。質問してみると、最初の一言が「人の命は重い」だった。どうあるべきかではなく、まずできる範囲で行動するんだと言われたような気がした。

参加者からは、諸外国に比べてボランティア活動に参加する人の割合が日本では低い現状を踏まえ、参加する人を増やすにはどうすればよいかという質問も松本先生に投げかけられた。先生の答えは、「増えなくてもいいと思うんです」。なぜならボランティア活動は自発的な活動であるべきであり、私たちの誰だって、日常生活の中で誰かのために自発的に何か行動をしているはずなのだから。大きな活動でなくても良いのだと言われたように感じた。

第1回と第2回のワークショップに参加して、正直なところ、自分にはソーシャルビジネスは向いていないかもしれないと思ってしまった。第1回の西村さんや第2回の小野さんのお話から、ビジネスの着眼点だけではなく、ご本人の人間的な魅力やカリスマに、人が集まってくるのではないかとも感じたからだ。

けれども、今回のワークショップに参加して、そんなに気負わなくても良いのかもしれないと思った。日々の生活の中でかかわる人に自分ができることをする。かかわり合いの中で、必要なことや制度の限界があったなら、自分で、あるいは誰かと協力して、解決策を探していく。その過程に、ソーシャルビジネスもあるのかもしれない。