12月9日、「ぶんこも」にて、学術研究展開センター(KURA)人文社会系部門主催の「百万遍サロン」(第6回)が行われました。これは、学内の異分野の研究者の気軽な交流の場を作ることを目的として不定期に開催されているものです。

今回は、話題提供者として、学外から名古屋学芸大学客員教授で作曲家の周防義和さんをお招きし、「映画音楽カミクダキ――なんでこのシーンにこの音楽が合うの!?」と題してお話をいただきました。お話第1部、おにぎり&のみものブレイク、お話第2部、自由歓談という構成の二時間でした。

周防義和さんは、CMや映画をはじめ、さまざまなジャンルの作品に音楽を提供しておられますが、日本アカデミー賞最優秀音楽賞を二度受賞されるなど、とりわけ映画音楽のジャンルでみなさんよくご存じの方かと思います。

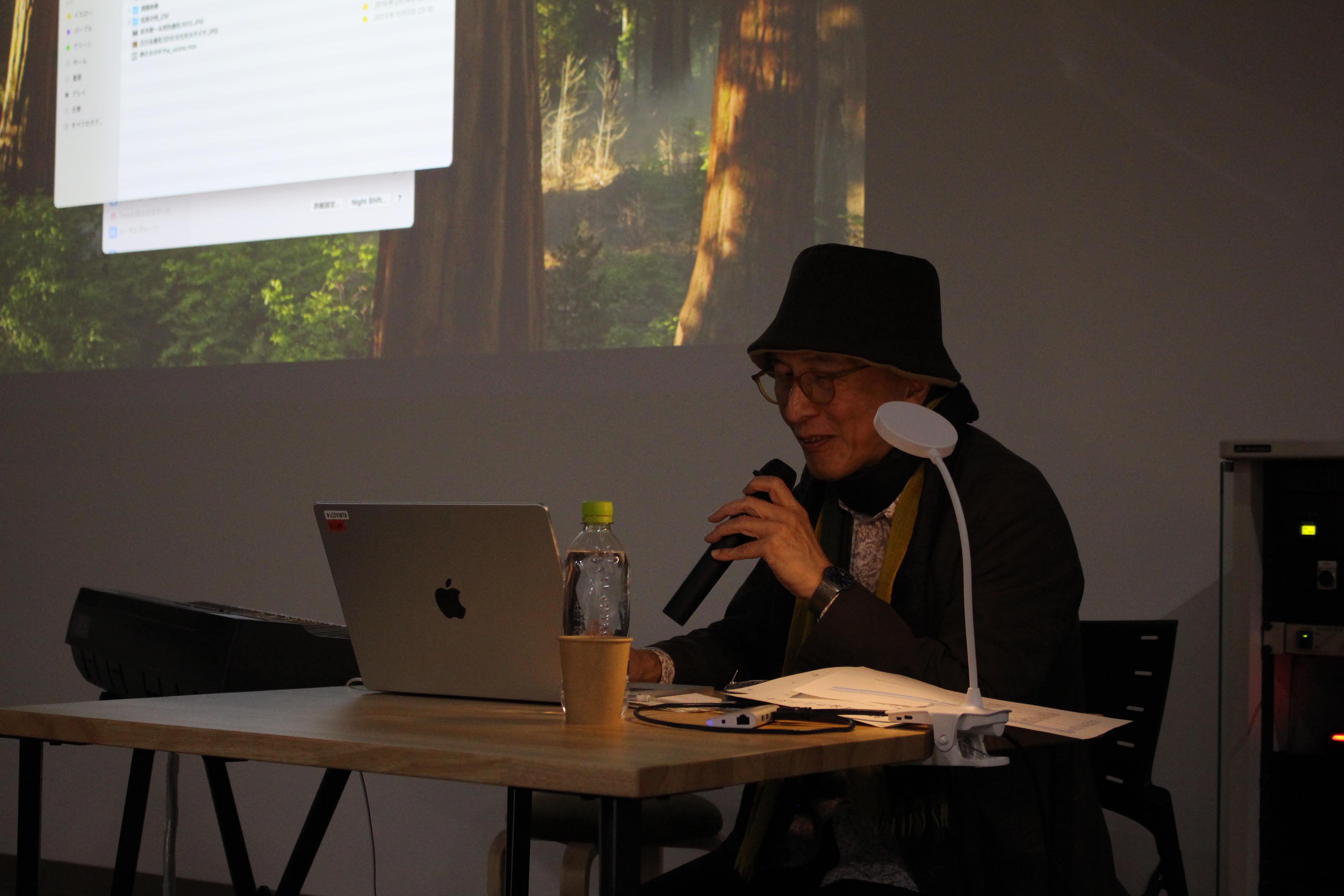

今回のお話は、近刊予定の御本の内容の一部を披露していただきました。題目の通り、映画のシーンとそれにつけられた音楽の関係について、実際に映画をプロジェクタで見ながらお話をうかがうという形です。

お話の内容をごくかいつまんでまとめてみます。映画音楽は、初期には「シーン」と「音楽」の距離が近い、あるいは一致する音楽がつけられました。たとえば、登場人物が不安になっているシーンには、不安げな音楽が流れる。それは、その映画が公開された当時の言葉で言えば「そのシーンと音楽がうまくマッチしたもの」ということになります。しかしながら、それはある時期から「マッチしている」というより「ベタな音のつけ方だ」という、否定的な見方をされるようになります。「ダサい」つけ方、とでもいえるでしょうか。

ところがのちに映画音楽は、もっとスマートなものになっていきます。そのシーンにおける登場人物の心情とは距離を置いた音楽がつけられるようになります。たとえば、「憎悪にみちた登場人物の行動」に対して、「あっけらかんとした明るい音楽」を、というような。それらの例を、実際の映画作品を示しつつ、時にキーボードで和音やコード進行を実際に弾きながら説明され、さらには来場のみなさんに意見を求めてやりとりをしながら、第1部はなごやかに進みました。

小一時間第1部のお話をいただいたあと、おにぎりとビールなどの飲み物をみなさんにとっていただいて、しばしブレイクタイム。会場は、6卓の小さなテーブルをそれぞれ4〜5人程度で囲んでいただく形でしたので、初対面の研究者同士、まずはそれぞれ「あなたはだれ? わたしはこんな研究者」という話になっていたかと思います。

ということで、ブレイク後の第2部は、会場の皆さんもアルコールが少し入っていることもあり、よりリラックスした形で再開しました。最後には、周防さんから、周防さんが担当されたある時代劇の斬り合いのシーンを音なしで見せていただき、その後、三つの音楽が流されて、どの音楽がこのシーンにふさわしいと思うか、という、いわばクイズが出されました。三択で、会場の皆さんは挙手を以て答え、それぞれの回答者に「なぜそれを選んだか」を話してもらったりしました(答えは結構割れました)。そして、音ありのものを見せていただき、みんなで「なるほど」と納得したという次第です。

その後は自由歓談。テーブルで、飲み物スペースで、みなさんいろいろと歓談を楽しまれたようです。また、若い人たちは周防さんを囲んで(周防さんの前に椅子を持ってきてならべて座って、「これは団交か?」というような感じでした)、「映像に対して違和感のある音楽をつけても、全体としてはしっくりくる気がするのは何故か?」「周防さんは普段、悲しい時には悲しい音楽を聴くのか、聴かないのか?」とか質問攻めをしていたようです。周防さんも楽しそうに答えておられました。

実は周防さんのお話、中国の詩の話と一脈通じるところがあります。たとえば唐代の詩は、詩の中に風景表現を持ち込む際、作者の悲しい心情には悲しげな風景表現を、という、詠者の心情と風景の一致をめざす、というのがひとつのパターンとして存在します。

ところが、次の宋代になると、それが少し影を潜めるようになります。それはなぜなのか。簡単に答えは出せませんが、先の周防さんの話と関連づけてみますと、いわば「ベタなつけ⽅」=「作者の⼼情にベタな⾵景表現を持ってくる」という形を嫌ったという構造がよく似ていることに気がつきます。また、これは百万遍サロンではお話が出ませんでしたが、周防さんとよく話をすることとして、この「ベタなつけ⽅」は、なんだか「はずかしい」という感覚になったんじゃないか、ということがあります。

登場人物がふと新聞の戦死者の記事に目をやる。不安げな音楽が流れる。登場人物が戦死者の名前をアルファベット順に追っていく。音楽がさらに不安をせきたてる。そして愛する人の名をそこに見つける。音楽は「ジャジャーン」……。これは周防さんのお話で例に挙げられた「哀愁」の一場面です。

くりかえしますが、それは当時は「見事な映像と音楽のコラボレーション」だったのでしょう。しかし、いま見てみると、こちらが恥ずかしくなるような、変な気持ちになります。現代の映画では、もっと淡々と、あるいは作者の心情からはずいぶん離れた音楽が使われるようになる、というお話だったわけですが、宋代の詩人たちは、それに近い感覚を持っていたのではと思うことがあります。

さらに⾔いますと、宋代の詩⼈は、感情の表現を抑制します。過度に抑制していると⾔ってもいいと思います。そこで思い出すのはジャズです。⾃分が若い頃、下宿近くの浄⼟寺の喫茶店で、はじめてビル・エヴァンスの「ポートレート・イン・ジャズ」を聴いたときの驚きをいまも新鮮に思い出します。そこで感じたのは「抑制」、あるいは「抑制の美」とでもいうものでした。「感情の直接的な表現に対する照れ」のようなもの、あるいはそれを抑制しようという気持ちが、「ベタ」なものを拒否する、あるいは抑制することと、ジャズがクラシックに飽き⾜らずに新たに⽬指したものとはなにか通じるものがあるのではないか。ジャズは、宋代の詩⼈たちが唐代の詩を超えて到達した境地と似ているのでは、などということも考えます。

「ベタな音楽」ではない、スマートな音楽としてのジャズ、というのはあまりにも図式的に過ぎるとは思いますが、わたしの頭の中では、そんな風に周防さんのお考えは、自分がいまいろいろと考えている内容にさまざまなヒントを与えてくださいます。

話がそれてしまいましたが、第6回百万遍サロンは、そんな形で行われました。参加してくださった方々は、映画の見方(映画の聴き方!)がずいぶん変わったのではないでしょうか。ともかく、みなさん楽しんでくださったものと勝手に思っています。音楽とはそもそも「楽しい」もの、人を楽しませるもの。それに「音楽をこよなく愛する」周防さんの楽しげな口ぶりでの楽しいお話が作り上げた、楽しいひとときでした。

文=宇佐美文理