「坂ノ途中」の由来って何だろう?

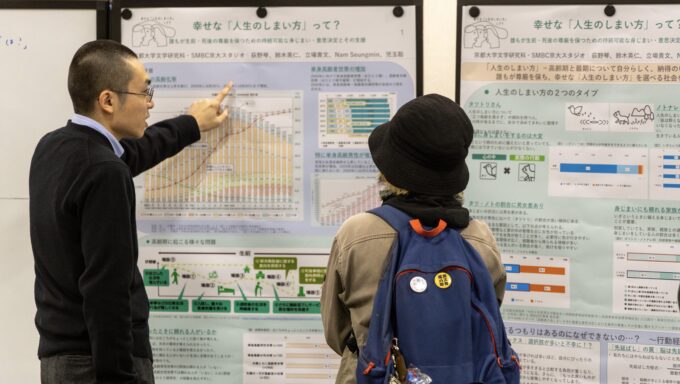

2024年12月6日(金)、ぶんこもでワークショップ「ソーシャルビジネスを知ろう」の第2回「100年先もつづく、農業のカタチ」が開催された。

アカデミックフェローの同僚某氏はワークショップ参加にあたって、ソーシャルビジネス関連の書籍を読んで勉強していたらしい。それに比べて自分はというと、ソーシャルビジネスへの漠然とした興味はありつつも、何かソーシャルビジネスについて勉強したかというと全く勉強していない。「この調子でイベントレポートを書けるのか?」という一抹の不安を抱きつつ、ワークショップはスタートした。

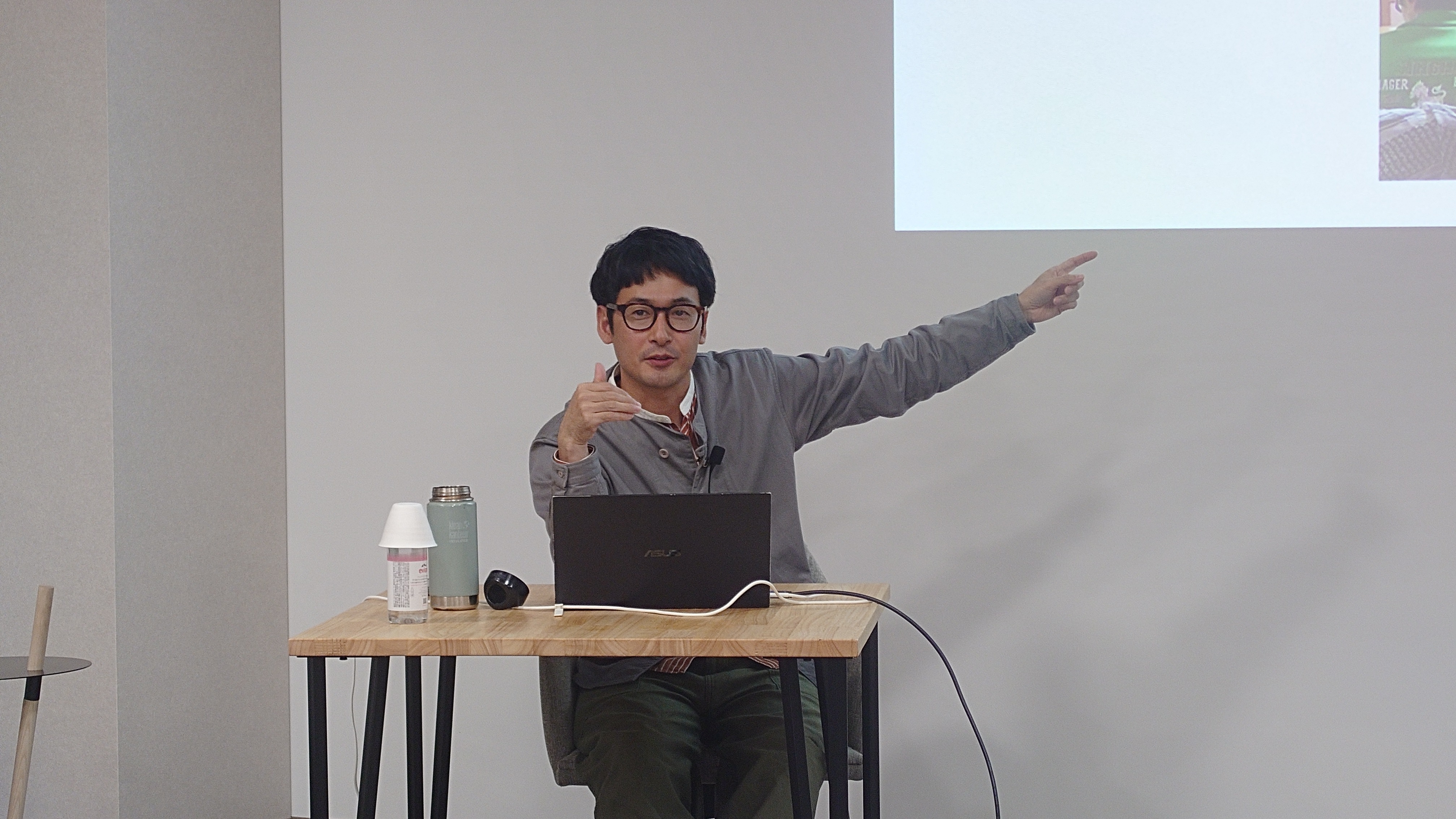

講演者は「株式会社坂ノ途中」の小野邦彦さん。総合人間学部の卒業生で、文化人類学を専攻したそうだ。「株式会社坂ノ途中」は持続可能な農業を目指すために、新規就農者との連携を行っている企業である。

イベントレポートを書くためにも、何か質問を準備しておくことにした。「「坂ノ途中」ってどういう理念を表しているのだろうか?」――聞いてみたいポイントをこれに定めてワークショップを聴講することに決めた。

軽快な雰囲気と鋭い眼光

小野さんは軽快な雰囲気で話し始める。「既存のフレームワークに当てはめるのが嫌」「起業するってもっと元気溌剌な人がやることだと思ってたんですよ。僕はこんな感じでダラダラしてて……」と、おっしゃる。私が持っていた起業家のイメージとは全く違う人が目の前で話している。小野さんの世界にグイグイ引き込まれた。

小野さんとの「おやくそく」の1つに「センシティブな情報は外にもちださない」というものがあった。そのため、ワークショップの内容は【①継続した経営が難しい新規就農者の方のパートナーとなることによって持続可能な農業を拡大するという事業の紹介】【②起業にあたっての心得ておくべきこと】の2点が主な内容だった、とだけ記しておこう。

「でっかく何かやるよりも小さく作り込みたい」「どの課題にフォーカスするかは絶対絞りまくった方が良い」。最初の軽快な雰囲気から打って変わって、農業問題や経営のあり方を語る時の小野さんの眼光は鋭い。軽快な雰囲気を醸し出しつつも、既存の問題に鋭く切り込む。おや、こんな雰囲気の人は私の周り、つまり文学研究科の中にも結構いるのではないか……?

文学研究科の院生にソーシャルビジネスをやってみませんか、と言っても、「自分はそんな社会問題なんて知らないし……」という気持ちになるのは当然だろう。自分の研究内容が直接ソーシャルビジネスに生きるケースはほとんど無いように思う。しかし、文学研究科での研究で培われる、一点に集中して強いこだわりを見せる姿勢や問題に鋭く切り込む批判的精神とソーシャルビジネスは相性が良いのではないか。文学研究科での学びは色々なことに応用できて、役に立つ。そのような感想を強く抱いた。

「坂ノ途中」の社名の真相

講演が終わって質疑応答に移った。その際、社名がフワッとしているのは何をするかあまり決まっていなかったから、という趣旨のことを笑いながら小野さんはおっしゃった。私が質問したかったことは、他の方の質疑応答であっけなく語られてしまった。そして、深い意味はなかったようである(本当のことをおっしゃっていないような気もするが)。しかし、小野さんの経営の成功がこのようなフットワークの軽さの中にあったのだと思うと納得のいく社名の付け方であった。

余談――オープンな場所としての「ぶんこも」

今回のイベントは、ぶんこもの通常利用時間中に行われた。つまり、ぶんこも内では通常どおり利用している方々がいらっしゃる中で、小野さんのワークショップが開催された。最後の質疑応答ではワークショップ目的ではない、「通常のぶんこも利用者」から飛び入りでの質問がなされた。また、「来てみたら面白そうなイベントをやっていたので飛び入り参加してみた」という方もいらっしゃった。行き交う人々が足を止めて、もしくはたまたま居合わせた人々が顔を前に向けてちょっとイベントを聞いてみる。そんな新しい何かに出会う場所として、ぶんこもが育っていってほしいと思う。