なぜ、ソーシャルビジネスなのか

将来への不安は、程度の差こそあれ、誰もが抱えているものかもしれない。人文系の大学院生にとって、その不安は人生を左右する悩みになることもある。博士後期課程に進学するかどうか。進学して研究者として職にありつくことができるか。いつか就職できるかもしれないけれど、いつになるか分からないその「いつか」まで、どれほど長い間アルバイトを掛け持ちするような状態で生活することになるのか。悩み抜いた結果、生活も大事なのだからと、進学を「諦めて」就職活動をすることに決め、研究を「諦めて」各種試験勉強に切り替えることに決めた仲間たちを見てきた。

しかし本当に、研究を取って大学に残るか、生活を取って社会に出るかの二択なのだろうか。文学研究科で学び、研究者として研鑽を積んだ経験を、アカデミアの外で活かすことはできないのだろうか。研究者でありつつ、アカデミアの外にも活動の場を広げていけないだろうか。

本ワークショップは、このような問いの中から生まれた。このワークショップを通して、院生に社会課題の解決を目的とする事業「ソーシャルビジネス」を知ってもらい、実際の起業や事業の継続についてのいろいろな知識を得てもらう。それが、これからの多様なキャリアの選択肢の一つとなればと考えて企画した。連続6回のワークショップの第1回である。

ワークショップのまとめ

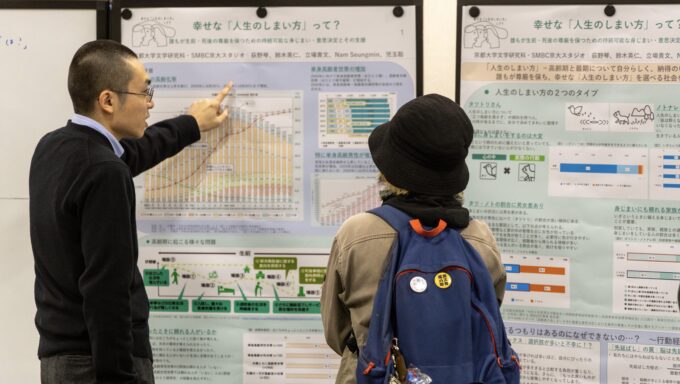

第1回目は2024年11月15日の夕刻に、西村勇哉さんをお迎えして開催した。西村さんは、NPO法人ミラツクの代表であり、大阪大学大学院人間科学研究科博士課程に在籍する研究者でもある。2021年には、株式会社エッセンスを設立。その後、研究者のインタビュー記事を軸としたWEBメディアであるesse-senseをリリースし、研究者個人と、企業、そして一般の人たちを領域横断的につなぐプラットフォームを提供している。

このワークショップは学内限定イベントであり、参加者は11名だった。西村さんからは、せっかくの機会なので参加者の関心に応えたいとのことで、参加者も一人ひとり自己紹介を行い、ワークショップに申し込んだ理由やソーシャルビジネスにどのような関心を持っているかを共有した。そのうえで、西村さんがesse-senseを立ち上げるに至った経緯と、これからの展望を中心にお話しいただいた。前半を講義形式とすると、後半は問答式とでも言うのだろうか、生い立ちから昨今のDX化について感じておられることまで、幅広い質問が出た。ソーシャルビジネスについてだけでなく、それに携わるお一人としての、西村さんの人となりも含めて知ることができ、ソーシャルビジネスに従事する生き方を身近に感じることもできた。

ワークショップで得た足がかりと課題

ソーシャルビジネスのワークショップを準備していくにあたって、私は関連する書籍を数冊読んだ。しかし、ソーシャルビジネスとは社会問題を解決するのだというイメージしかなかった。そして、社会科学でも自然科学でもない、人文科学の知見を活かせる社会問題とは何なのだろうかと考えあぐねてもいた。

西村さんによると、ソーシャルビジネスとは、単純に社会問題を解決するのではなく、その問題が生じている社会の仕組みそのものを変えていこうとするものだという。これは今回のワークショップで得た収穫の一つだった。問題の解決方法を考えるのではなく、何らかの問いを見出してそれに向き合い、背景となる政治・社会・文化的要因や時代・地域的特徴を含め、より広い視野から見直していくことは、文学研究科の大学院生がトレーニングを重ねるところでもある。大学院で研鑽を積んだスキルを活かせるという点で、本企画に改めて手応えを感じた。

では、人文科学の知見を活かすソーシャルビジネスとは、具体的にどのように考えていけばよいのだろうか。西村さんによると、人文系の研究者は物事を様々な角度から見ることに長けており、世の中にある問題を見出していくこともできるはずだという。確かに、人文系研究者同士で話をしていると、社会問題について驚くほど鋭い指摘をする人も多い。さりとて、古代メソポタミア史を専攻する我が身のことを考えると、現代日本社会との時間的・地域的隔たりのあまりの大きさに、問題意識を具体化しようにもどこから始めたら良いのか分からない。人文学系の大学院生がソーシャルビジネスに飛び込んでいくには、もう何ステップか必要であるように感じた。これは、今後に続くワークショップでも、続けて考えていく課題としよう。