学生生活を振り返ると、国語学国文学専修の歴史の重みと、その伝統から逸脱してみたい気持ちのせめぎ合いがいつも心の中にあった。

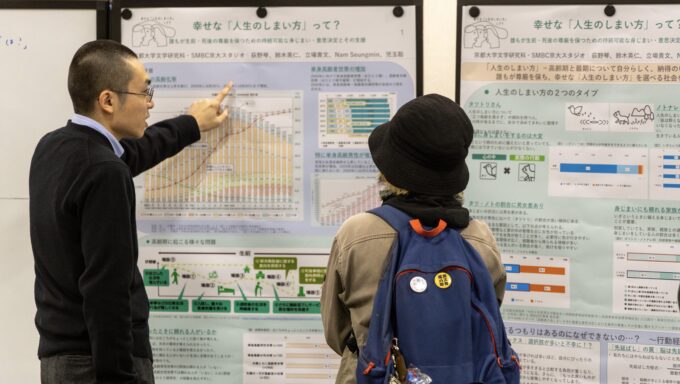

国語学国文学専修には、同窓会兼学会として「京都大学国文学会」という組織がある。「京都大学国文学会」の名簿を開くと、国語学研究、あるいは国文学研究の歴史を作ってきた錚々たる顔ぶれが名を連ねる。自分もこの流れに連なってしまうと思うと、たちまち足がすくんでしまう。

また、授業レポートを書くために先行研究を調べていると、「この先生も先輩にあたるのか」とハッとすることがある。国語学国文学専修の先生や門下生が中心となって創設された全国的な学会もある。京都大学の国語学国文学専修で学ぶことと、国語学国文学専修の伝統の重みを感じることとは切り離せないのである。

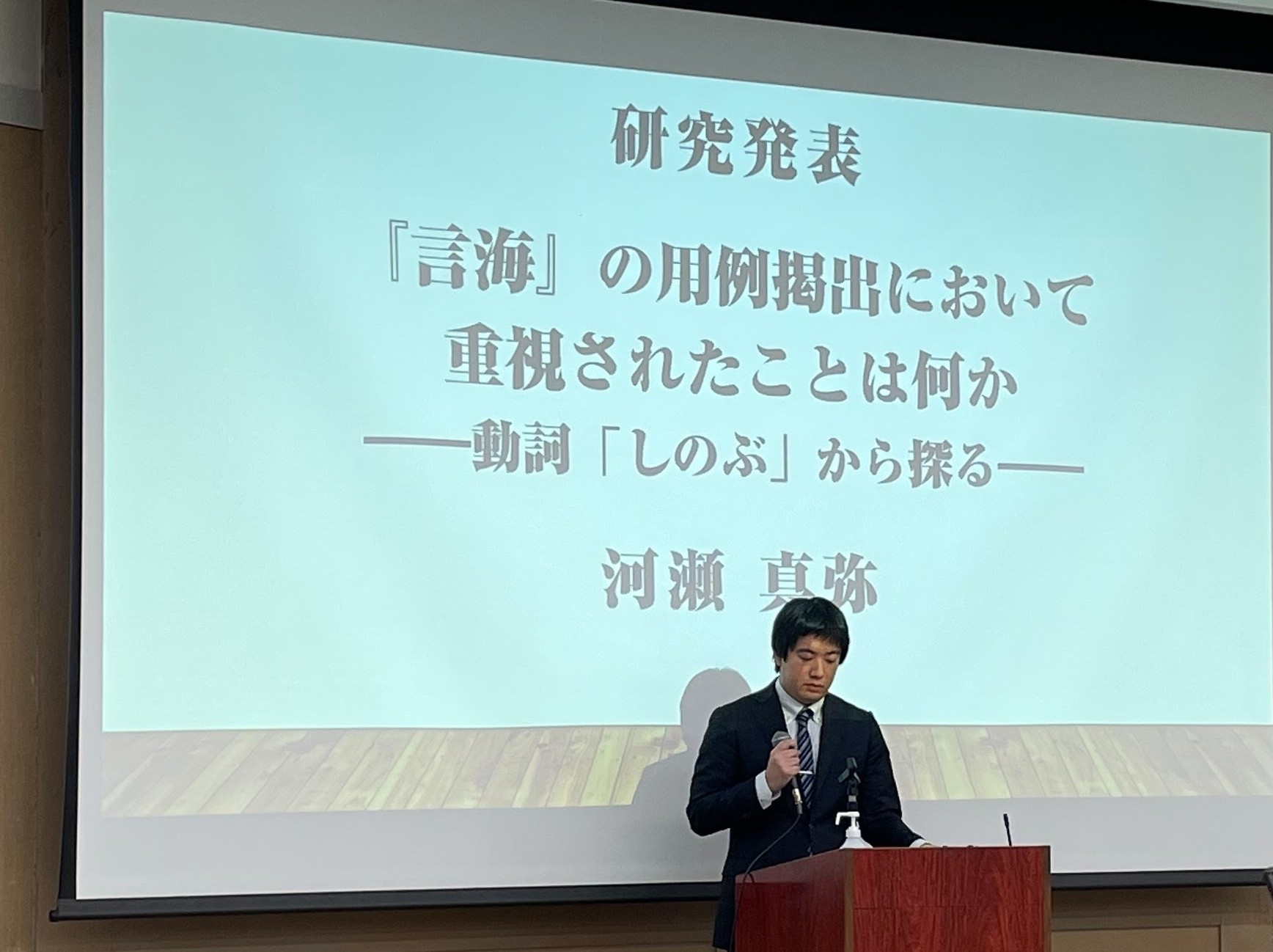

「うちの専修で、近代の辞書について卒業論文を書いた人は今までいなかったと思う」

国語学国文学専修で卒業論文を書こうとしていた年度初めの演習で、大槻信先生がおっしゃった一言である。

国語学国文学専修に入る前の2回生の時から先輩が主催していた和歌の勉強会に参加していた。そのまま和歌の研究をするのも良いと思った一方、先輩方には敵わないという気持ちも強く、「研究室の中で一番になれるものをやろう」と探してみた。そこで、当時ちょうど面白いと思っていた明治時代の国語辞書を研究してみることにした。近代の辞書を研究するというのは、古典語、古典文学の研究に強みを発揮し続けている京都大学の国語学国文学の学風に合わない。逸脱してみたかったのだ。

逸脱を志しつつも、伝統の重みが度々自分の心にのしかかってくる。「近代辞書って研究する意味あるの?」と私に言いたげな先輩もいたと聞くが、それもあまりに京大の伝統に合わないことをしている私を心配していらっしゃったのだろう。その先輩の心配を重く受け止めたのか、いつしか「古典語、古典文学に強みを持つ京都大学国語学国文学という場所で、近代国語辞書を学ぶ意味は何か。近代語に強い他の大学では研究できないことは何か」と考えるようになった。

その答えの一つが用例の分析である。近代の辞書とはいえ、収録されている語には上代語、中古語などの古語が見られる。古語を近代人がどう分析したか、ということなら、古典語研究の伝統がある京都大学の国語学国文学専修の強みが生かせるのではないかと考えたのだ。用例の分析は、現在取り組んでいる博士論文の核にもなっている。

結局のところ、私の研究スタイルを国語学国文学専修の先生方は「放牧主義」の理念のもとで見守っておられたように思う。国語学国文学専修の編集で今も継続している伝統ある雑誌『国語国文』の創刊号巻末の「編輯趣旨」には次のようにある。

原稿採択の方針に至つては極めて自由なる態度を持す。

「極めて自由なる態度」、その空気が今も国語学国文学研究室に流れているのだろう。自由で柔軟な発想を求めて逸脱を志す態度は、結局京都大学国語学国文学専修の伝統の中にあったのかもしれない。