イベントの概要

2024年10月25日(金)オープンして間もない「ぶんこも」にて、アカデミックフェローの企画によるトークイベント「研究者が一般書・人文書を書くということ」が開催された。大学外の方に開かれたイベントとしては、第一弾である。

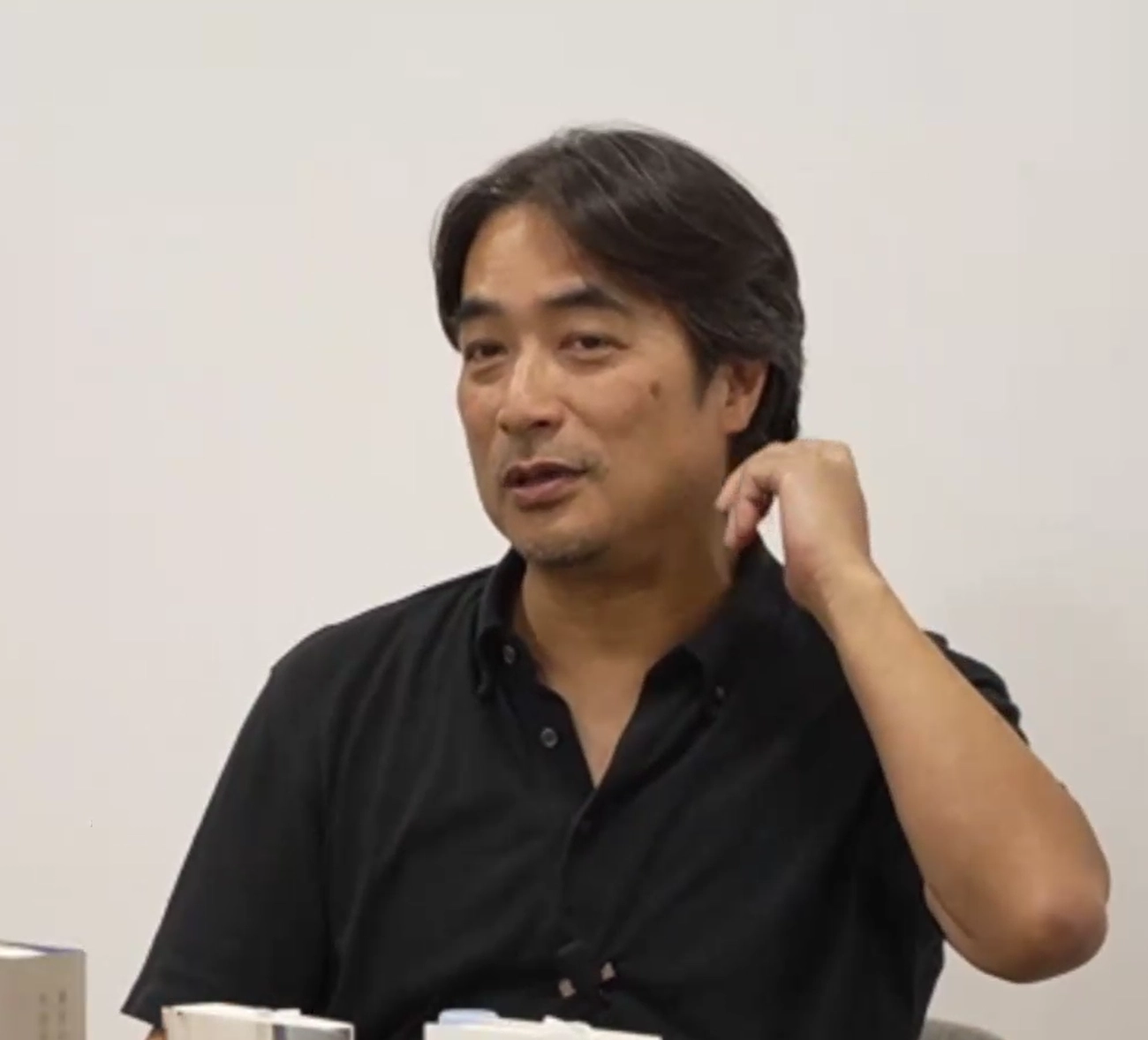

お話しいただいたのは、社会学専修の岸政彦教授と、文芸評論家で国語学国文学専修卒業生の三宅香帆氏である。岸教授と三宅氏のファンを中心に、会場では40名超、オンラインでは140名超の方々がご参加くださった。

本イベントの趣旨は「研究者が小説や随筆を書くということの意味合いは何か」「研究業績になるタイプの文章(論文、研究書)と、研究業績にならないタイプの文章(小説、随筆など)を書く際に、それぞれの文章執筆が影響しあうことがあるのか」ということに関して岸教授と三宅氏に語っていただこうというものである。

イベントでは、三宅氏の初の著書出版の経緯や出版した際の恥ずかしさ、「最初に学術書(博士論文)を出すように」という岸教授の学生への指導方針などの話題が繰り広げられた。イベントの趣旨と照らし合わせて最も興味深いのは、文章を書く際の「人格」についての話題である。岸教授は論文を書く際も小説や随筆を書く際も「同じ人格」であるのに対し、三宅氏は「別の人格」になると語った。岸教授からは、質的調査に関する話題も提供された。

トーク終了後には参加者からの質疑応答の時間が設けられた。参加者からは、査読の厳しさで心が折れた経験の有無を尋ねる質問や、研究者の結婚などのライフスタイルに関する質問が寄せられ、大いに盛り上がった。文学研究の意義を尋ねる質問も投げかけられ、三宅氏の『万葉集』への専門性が垣間見える瞬間もあった。質疑応答では予定していた時間を超過し、惜しまれつつも閉会となった。

本イベントでは書籍の即売会も行われた。閉会後は岸教授、三宅氏による即席のサイン会も行われた。

イベントを終えて

岸先生への興味

ぶんこも第一弾イベントに岸先生をお呼びしたのは、アカデミックフェローが各々の関心から、岸先生のお話しを聞いてみたいと思ってのことである。

私が岸先生のお仕事に関心を持ったのは、私が専門としている国語学での計量重視の風潮が関係している。トークイベント中も触れられていた「ノイズ」という言葉を使うと、国語資料中に見える「ノイズ」にいかに向き合うか、整然とした説明にあえて「ノイズ」を増やして、まずは複雑なものを複雑なものとして捉えなければいけないのではないか、というのが私自身の考えである。一方、計量を重んじ、全体的な傾向を第一に把握しようとするのが現在の国語学の態度である(ように私には見える)。この二つの異なる研究スタイルの間で自分自身がどういう研究をすべきか、という葛藤があった。いや、今でもある。その中で社会学における質的調査という考え方に興味を持ち、岸先生のお仕事を調べるようになった。イベントでは、質的調査における査読のことや、調査者による解釈のことなど、私の関心に照らして興味深い話題も繰り広げられた。

岸先生の世界

実を言うと、今回のトークイベントで語られるのは「論文という形式から漏れてしまう思いを表現するためには、論文以外の表現をしないといけない」というようなことだろうと思っていた。ところが蓋を開けてみると、岸先生は「研究者はまず学術書を書くのが大事」とおっしゃる。「論文という形式から……」などと予想していたのが恥ずかしくなる。色々な顔をお持ちだけれども、岸先生はやっぱり社会学者なのだ。

とは言え、岸先生がお書きになったものは論文でも、随筆でも、小説でも、なんとなく「岸先生の世界」という感じがする(三宅さんもイベント中にそのように仰っていた)。社会学者という軸が貫いているからこそ、読み手には一つの世界と感じられるのだろう。一人の読者として、そのような感想を抱いた。

「先輩」の三宅さん

三宅さんは国語学国文学専修の先輩にあたる。しかし「国語学国文学専修」の人としては、私と三宅さんの在学期間は重なっていない。私が国語学国文学専修に進んだ時(3回生)には、三宅さんは文学部を離れ、人間・環境学研究科の修士課程の院生になっていた。しかし、同じ大学にいるということで授業でも時折お見かけしたこともあったり、私自身が人環の方によく顔を出したりしていたので、直接存じ上げている先輩ということになる。今回、このような形で先輩をお招きすることができて大変嬉しく思う。

人文学の危機?

そんな先輩をお呼びしたイベントの感想としては少し唐突な話題になるがお付き合いいただきたい。いま、人文学の危機と言われる。人文学の意義について、自分はどう答えたらいいだろうと考えることもある。考えたところで、みんなが納得する答えなんて思い浮かばない。でも、三宅さんを見ていると、みんなが納得するような人文学の意義なんてわざわざ考えるのでもないんだろう、と思わされる(色々難しい話題になるので、人文学に意義があることと、人文学の意義を皆が納得する形で伝えることは別問題としておこう)。

みんなが、三宅さんの話を聞く。三宅さんに質問する。時間内に収まりきらないほどだ。三宅さんは「読むこと」そして「読んで考えること」を本当に楽しんでいる。そんな三宅さんの話だからこそ、みんな聞きたがるのだ。

人文学の危機と言っても、なんだかんだ興味があって多くの人が文学部に集まっている。人文学にはちゃんと意義があるんだ、と肩を怒らせなくても良い。「人文学は面白いから、やめろといってもやめられない。それが人間なんだ」。それで良いのではないか。ちょっと壮大な話になってしまったが、そのようなことに思いを馳せた、第一弾のトークイベントだった。